- TOP

- >

- ケタミン 新抗うつ薬として期待

新着ニュース30件

2014年1月11日 10:00

ケタミンがセロトニン1B受容体に作用

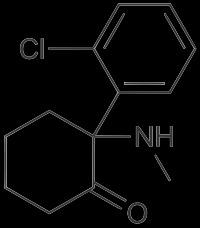

理化学研究所の野依良治理事長は、新しいタイプの抗うつ薬として注目されているケタミンが、セロトニン1B受容体の活性を“やる気”に関わる2つの脳領域で上昇させる、ということを発表した。(画像はWikiメディアより引用)ケタミンの抗うつ作用メカニズム解明へ

ケタミンは通常、麻酔薬・鎮痛薬として使用されている。このケタミンは、グルタミン酸受容体の1つである「NMDA受容体」に作用するが、その抗うつ作用のメカニズムは未解明なままだった。現在主に用いられている抗うつ薬は、セロトニン神経系に作用するが、治療効果が現れるまで数週間程度かかるとされている。一方、ケタミンは、低用量でも既存の抗うつ薬にはない即効性と持続性の抗うつ効果を示すことが臨床研究報告されている。研究内容と今後への期待

研究はアカゲザルを対象にして行われた。ケタミン投与とセロトニン神経系との関係の解明を目的として、陽電子放射断層画像法を用い、脳内でのセロトニン神経系の活性を測定した。その結果、ケタミン投与後にセロトニンの受容体の1つ「セロトニン1B受容体」が“やる気”に関わる脳領域である側坐核と腹側淡蒼球の2つの領域で活性化することが分かった。さらに、抗うつ効果に密接に関係するグルタミン酸受容体「AMPA受容体」の機能を阻害すると、この活性化は見られなくなった。

この結果から、ケタミンの抗うつ効果にはセロトニン神経系とグルタミン酸神経系の2つが密接に関与していることが明らかとなった。

この成果により、さらなるケタミンの抗うつ作用メカニズム解明、ケタミンと同様の即効性と持続性を持つ新しい抗うつ薬の開発、また、この領域に着目した脳機能画像によるうつ病の診断法の実現が期待される。

理化学研究所 プレスリリース

http://www.riken.jp/pr/press/2014/20140108_1/

-->