- TOP

- >

- 京大らの研究チーム、肺動脈性肺高血圧症の治療薬「ボセンタン」の作用機構を解明

新着ニュース30件

2017年8月19日 18:00

阻害薬の理論的設計において役立つことが期待

京都大学は、8月17日、肺動脈性肺高血圧症の治療薬「ボセンタン」の作用機構を解明したと発表した。この成果は、同学理学研究科准教授・土井知子氏らの研究グループによるもの。エンドセリン受容体に対する阻害薬の理論的設計において、役立つことが期待される成果だという。

多岐にわたる生理現象に関与するエンドセリン受容体

エンドセリン受容体は、ヒトの全組織で発現しており、体内の血圧や水分濃度の調整、また細胞増殖など多岐にわたる生理現象に関与する。このエンドセリン受容体が異常に活性化すると、高血圧・がん・慢性腎不全につながる。そのため、こうした疾患に対する治療薬として、エンドセリン受容体阻害薬の開発が進められてきた。「ボセンタン」という拮抗薬は、肺動脈の血圧が異常上昇する肺動脈性肺高血圧症において、実際に治療薬とて用いられている。

研究成果は英国科学誌にも掲載

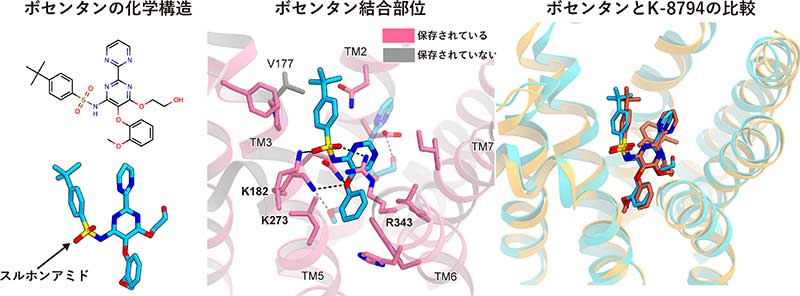

同研究グループは今回、「ボセンタン」が結合したヒト由来のエンドセリン受容体B型を結晶化し、大型放射光施設SPring-8のビームラインにおいてX線結晶構造解析を実施。結果、エンドセリン受容体B型と「ボセンタン」の複合体構造をそれぞれ決定した。またこの結晶構造から、「ボセンタン」およびその誘導体であるK-8794の受容体に対する詳細な結合様式も解明し、その様式がエンドセリン受容体A型でも保存されていることを明らかにしている。なおこの研究成果は8月15日、英国科学誌『Nature Structural & Molecular Biology』に掲載された。

(画像はプレスリリースより)

肺動脈性肺高血圧症の治療薬ボセンタンの作用機構を解明 - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->