- TOP

- >

- 金沢大研究グループ、マクロファージによる血球の貪食を誘発する炎症性刺激を解明

新着ニュース30件

2017年8月10日 21:00

血球の貪食を引き起こす受容体分子も同定

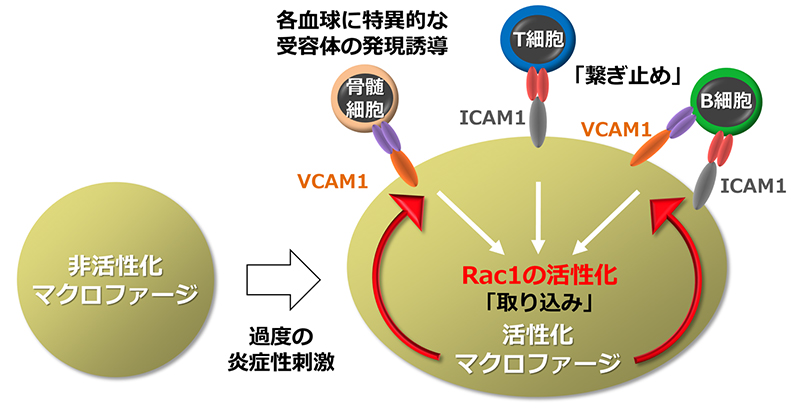

金沢大学は、8月7日、同大医薬保健研究域医学系・華山力成教授らの研究グループが、マクロファージによる血球の貪食を誘発する炎症性刺激を明らかにしたと発表した。同研究グループは、これらの炎症性刺激によってマクロファージの細胞表面に発現が誘導され、血球の貪食を引き起こす受容体分子の同定にも成功している。

過度の炎症性刺激によってマクロファージは暴走

マクロファージは、人体の体内において死んだ細胞を貪食し、除去する免疫細胞。通常は死んだ細胞のみを貪食し、生きている細胞を貪食することはない。しかし血球貪食症候群を発症すると、過度の炎症性刺激によってマクロファージは暴走し、赤血球や血小板、リンパ球や骨髄細胞といった自己血球まで生きたまま貪食するようになる。炎症性刺激がマクロファージを活性化させる分子メカニズムの詳細は、明らかになっていなかった。

このメカニズム解明のため、同研究グループは今回の研究に挑んだという。

血球貪食症候群の新たな治療法の開発に

同研究グループは、今後この貪食機構の全容が解明されることが、血球貪食症候群の新たな治療法の開発につながると、期待しているという。なお同研究は、科学技術振興機構さきがけ「慢性炎症」による支援を受けて行われた。今回発表された研究成果は、今年7月13日、総合医学誌『EBioMedicine』のオンライン版にも掲載されている。

(画像はプレスリリースより)

過剰な炎症性刺激により誘発される血球貪食の発症メカニズムを解明 - 金沢大学

http://www.kanazawa-u.ac.jp/rd/49816

-->