- TOP

- >

- 細胞治療への応用に期待。京都薬大、組織マクロファージ解析の実験基盤を構築

新着ニュース30件

2017年7月27日 17:00

iPS細胞から分化誘導した細胞を用いて

京都薬科大学は、7月19日、iPS細胞から分化誘導した一次造血由来胚性マクロファージ様細胞を用いた組織マクロファージ解析について、実験基盤の構築に成功したと発表した。この成果は、同学学病態生理学分野・高田和幸准教授らを中心とする共同研究グループによるもの。

胚性マクロファージ様の細胞、iMacs

組織マクロファージは、ほぼ全身の組織や臓器に存在しており、病原性微生物を貪食し、サイトカインを産生する。この作用により、感染から体を防御するための自然免疫として機能している。多くの組織マクロファージは、胚性マクロファージが前駆細胞であることが、近年わかり始めた。この胚性マクロファージの研究は、健康維持のためにも、病気を治すためにも、極めて重要となる。しかし、出生前に一時的に発生する胚性マクロファージは、単離や培養が難しい。

そこで同研究グループは、iPS細胞を使って卵黄嚢での造血を無血清培地上で再現。一度にたくさんの胚性マクロファージ様の細胞 (iMacs) を作ることに、成功した。

細胞治療への応用できる可能性を秘めている

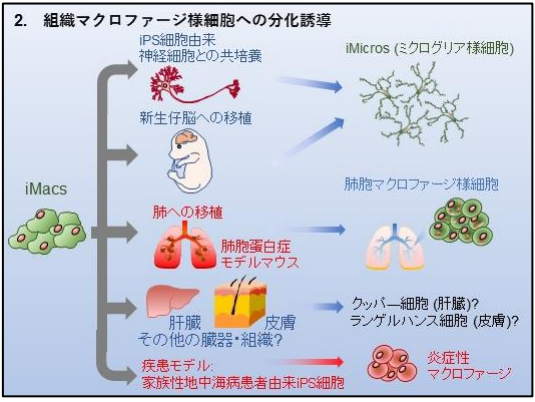

同研究グループはさらに、このiMacsが各組織特有の組織マクロファージへと分化できるかどうかを解析した。iMacsは、同じiPS細胞から作った神経細胞と一緒に培養することで、ミクログリアと呼ばれる脳特有のマクロファージに極めて近い細胞へと分化。マウス胎仔脳に移植してもミクログリア様細胞として生着することが明らかになっている。

iMacsを用いて各臓器特有のマクロファージへと分化させるという実験基盤の構築は、病態形成機序の解明やさらには細胞治療への応用できる可能性を秘めていると、同研究グループはしている。

(画像はプレスリリースより)

iPS細胞から一次造血由来胚性マクロファージ様細胞への分化誘導と組織マクロファージ解析のプラットフォームの構築 - 京都薬科大学

https://www.kyoto-phu.ac.jp/images/topics/321/321_101.pdf

-->