- TOP

- >

- 徳島大の研究グループ、うつ病の血液診断マーカーになりうる血中代謝物質を同定

新着ニュース30件

2017年7月13日 16:00

複数の物質がマーカーになりうる可能性

徳島大学は、7月7日、同学大学院医歯薬学研究部精神医学分野の大森哲郎教授らの研究グループが、うつ病の血液診断マーカーになりうる血中代謝物質を同定したと発表した。この成果は、同大大学院医歯薬学研究部生体栄養学分野、高知工科大学、高知大学と同研究グループが行った共同研究によるもの。複数の物質が、うつ病の血液診断マーカーになりうる可能性を持つという。

マーカー確立が喫緊の課題となっていた

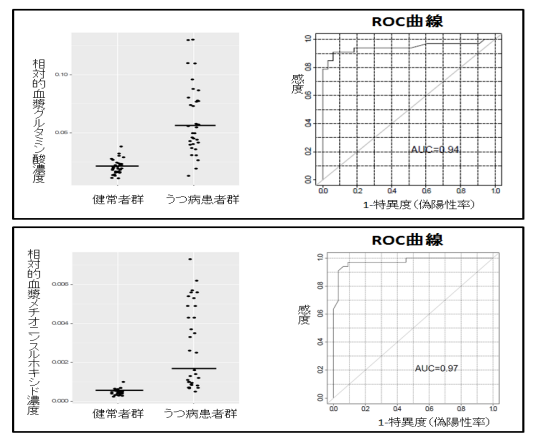

日本におけるうつ病の生涯有病率は3%~7%であり、社会経済的にも影響が大きい疾患となっている。その診断は、患者が呈する臨床症状に基づいて行われているが、初診の時点では診断に苦慮する症例も存在する。早期診断および適切な治療導入を促進する簡便かつ侵襲の少ないうつ病の診断マーカーの確立が、喫緊の課題となっていた。同研究グループは、質量分析装置を用いた血漿メタボローム解析を行い、うつ病患者33名とうつ病でない33名の二つのグループを比較。グループ間に差異を認める33の血中代謝物質を同定した。またこれら代謝物質の一部が、高い精度で二つのグループを区別できることも発見。うつ病の血液診断マーカー候補である可能性を明らかにしている。

病態の解明にも役立つことが期待できる

代謝産物は「最終の表現系」であるため、疾患の病態と関連した分子が見つかりやすいといわれている。そのため、今回の研究成果はうつ病の診断マーカー開発のみならず、病態の解明にも役立つことが期待できると、同研究グループはしている。なおこれらの研究成果は、同日の『Scientific Reports』にも掲載された。

(画像はプレスリリースより)

うつ病の血液診断マーカーになりうる血中代謝物質を同定 - 徳島大学

http://www.tokushima-u.ac.jp/

-->