- TOP

- >

- 貧血などの治療に期待。京大、腸で鉄の吸収を調節するメカニズムの一端を解明

新着ニュース30件

2017年5月26日 23:00

鉄代謝異常など治療につながる成果

京都大学は、5月24日、腸で鉄の吸収を調節するメカニズムの一端を解明したと発表した。この研究は、ウイルス・再生医科学研究所教授の竹内理氏らの研究グループが、大阪大学・東京大学・兵庫医科大学と共同で行ったもの。貧血や鉄代謝異常の治療につながる成果だという。

厳密に調節されている生体内の鉄の量

生体内において鉄の量が不足すると、貧血が生じる。逆に過剰になると、臓器が機能不全を起こすヘモクロマトーシスといった疾患の原因になる。そのため生物の体内においては、鉄の量は様々な仕組みにより厳密に調節されている。鉄の代謝を制御する機構の一つとしては、関連する遺伝子のmRNAの安定性を調節する機構の重要性が知られており、鉄の代謝にかかわるmRNAを安定化する因子も判明している。しかし、鉄の代謝にかかわるmRNAの分解を促進する機構は、明らかにはなっていなかった。

貧血や鉄代謝異常のさらなる病態解明へ

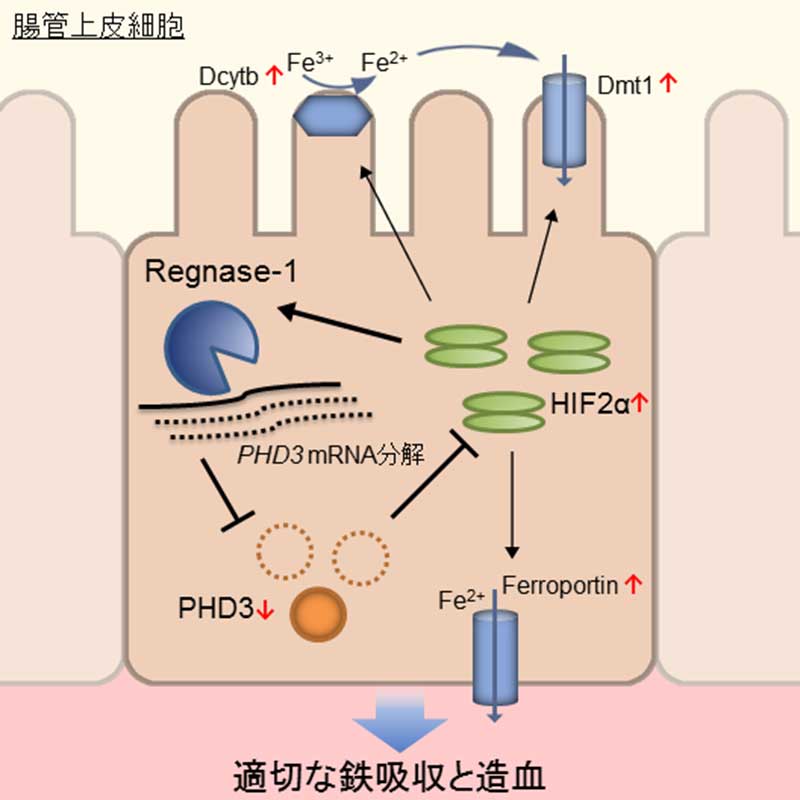

同研究グループは、鉄代謝にかかわるタンパク質のなかでトランスフェリン受容体とPHD3のmRNAを、Regnase-1が分解することを解明。またRegnase-1が、腸管での鉄吸収を促進する役割を持つことも明らかにした。さらに、Regnase-1自身がHIF2αの標的遺伝子であり、腸管での鉄吸収を調節していることも発見している。同研究グループは、貧血や鉄代謝異常におけるRegnase-1の役割を検討することで、これら疾患のさらなる病態解明が期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

腸で鉄の吸収を調節するメカニズムの一端を解明 -貧血時に鉄吸収を促進するフィードバック機構を発見- - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->