- TOP

- >

- 東京医科歯科大、塩分濃度による新しい免疫修飾機構を発見

新着ニュース30件

2017年4月24日 02:00

腎疾患の予防と、新たな治療応用に

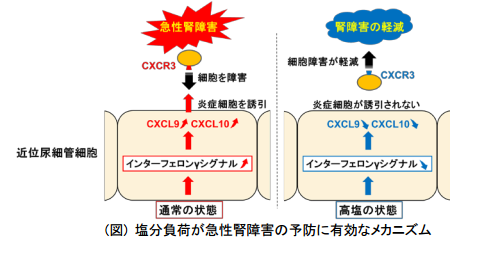

国立大学法人 東京医科歯科大学は、4月19日、塩分負荷が腎臓の近位尿細管細胞のインターフェロンγ誘導性の免疫応答を抑制するメカニズムを解明したと発表した。この解明を行ったのは、同学大学院医歯学総合研究科腎臓内科学分野の内田信一教授と蘇原映誠准教授、新井洋平大学院生らの研究グループ。腎疾患の予防および新たな治療応用にもつながる発見だという。

免疫機構へ大きく影響を与える「塩」

生体の防御機構である免疫は、過剰に働いた場合、逆に体を傷つけることがある。腎臓においても、過剰な免疫反応は腎障害を助長する。様々な腎疾患における免疫応答の解明とその制御法について、現在盛んに研究が進められている。近年、この免疫機構へ大きく影響を与える物質として、「塩」が注目されるようになった。腎臓は、大きな塩分濃度の変化に曝される臓器であり、慢性的な塩分の過剰摂取で増悪する腎疾患も存在する。しかし、短期的な塩分負荷が病態の軽減や予防効果をもたらすことも示されている。

そこで同研究グループは、塩分負荷により近位尿細管細胞が高い塩分濃度に曝されることで、抑制される免疫機構もあるのではないかと考えた。

新しい治療ターゲット発見につながるもの

同研究グループは、塩分を過剰摂取させたマウスの腎臓における遺伝子発現プロファイルを解析し、塩分負荷で抑制されるサイトカインを調査。結果、「塩分負荷による免疫抑制機構」が起きることを発見した。この発見について同研究グループは、塩分コントロールを治療に応用できる可能性と、性腎障害など新しい治療ターゲット発見につながるものとしている。

(画像はプレスリリースより)

塩分負荷が腎臓の近位尿細管細胞のインターフェロンγ誘導性の免疫応答を抑制する - 国立大学法人 東京医科歯科大学

http://www.tmd.ac.jp/archive-tmdu/kouhou/20170420.pdf

-->