- TOP

- >

- 治療標的の検討に示唆。京大研究グループ、明細胞がんの遺伝的全体像を明らかに

新着ニュース30件

2017年9月14日 05:00

どのような組み合わせで働き発症に至るのか

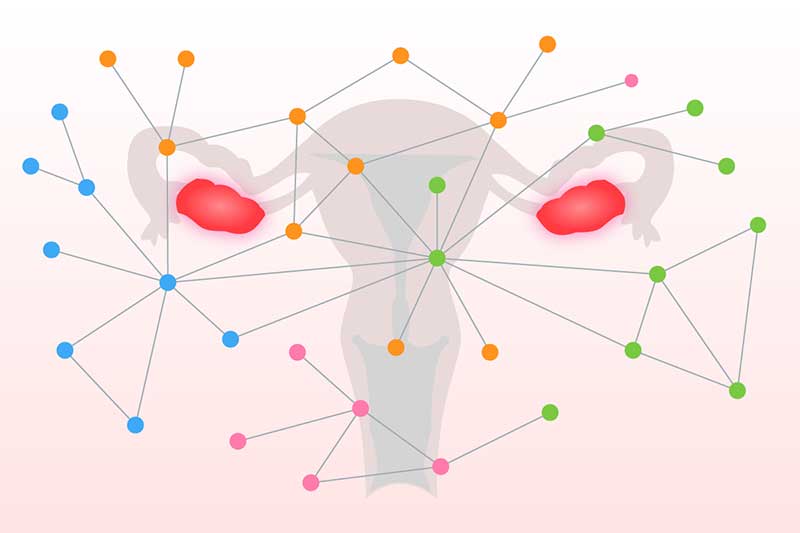

京都大学は、9月11日、卵巣がんの一組織型である卵巣明細胞腺がん(以下「明細胞がん」)に関連する遺伝子同士が、どのような組み合わせで働き発症に至るのか、その全体像を明らかにしたと発表した。この成果は、同学医学部附属病院特定病院・村上隆介助教らの研究グループによるもの。明細胞がんの精緻な診断法開発や、治療標的の検討に示唆を与える成果だという。

全体像も不明なままだった明細胞がん

明細胞がんは、比較的初期に発見されるものの化学療法が効きづらく、治療が難しいがん種。アジア人は発症率が高く、欧米では卵巣がん全体の4%から12%が明細胞がんの患者であるのに対して、日本では卵巣がん15%から20%を占める。欧米での患者数が少ないこともあり、同疾患のがん遺伝子データベース整備は十分とはいえない状況が続いていた。これまでの研究でも、タンパク質合成に関わる遺伝子の網羅的な調査は行われていない。遺伝的変異がどのような相互作用をすることでがんが発症しているのか、全体像も不明なままだった。

薬剤開発につながる研究を目指す

同研究グループは今回、明細胞がんに特徴的な遺伝的変異や遺伝子の量の異常を網羅的に調査し、関連する遺伝子とタンパク質のネットワークを構築。その結果、DNAとタンパク質の合成異常や細胞増殖にブレーキをかける遺伝子など複数の遺伝子に変異や量の異常が起こり、明細胞がんが発症している可能性が高いことを突き止めた。同研究グループは今後、ネットワークから複数の経路に対する治療の標的を検討し、薬剤開発につながる研究を目指すとしている。

(画像はプレスリリースより)

卵巣がんの一組織型で遺伝子変異ネットワークを構築 - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->