- TOP

- >

- 東京薬科大学、間葉系幹細胞の発生起源や細胞の性質を詳細に解析

新着ニュース30件

2018年2月27日 15:30

間葉系幹細胞の運命をたどる研究

東京薬科大学は2018年2月24日のプレスリリースで、東京薬科大学薬学部助教の三輪裕幸研究員と江良択実教授が、マウスにおいて間葉系幹細胞がいつ・どこで発生し、その後どのような運命をたどるかを詳細に解析した研究成果を発表した。間葉系幹細胞は、成体において主に骨髄や脂肪組織に存在し、骨細胞、軟骨細胞、脂肪細胞という3つの細胞系列に分化することと定義されているが、それ以外にも筋肉細胞や肝細胞、神経細胞等に分化する多能性を有することが報告されている。

ヒトにおいて比較的容易に骨髄や脂肪組織から分離して培養できることから既に臨床利用され、治療効果をあげているが、発生の起源とその後の分布・分化といった細胞の性質は解明されていないため、発生の起源や細胞の性質を明らかにすることは、間葉系幹細胞における臨床応用の安全性のために重要である。

研究成果はDevelopment誌145巻2号に掲載

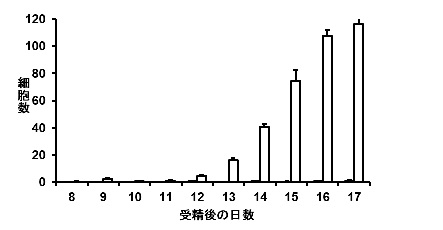

間葉系幹細胞の発生過程を調べるため、受精後1日毎に胎仔から血小板由来成長因子に対する受容体Pdgfrαを発現する細胞を分取して間葉系幹細胞としての活性を検討し、間葉系幹細胞の数が受精後11~14日目にかけて大きく増加することを明らかにした。そして、以前作製した遺伝子改変マウスを使用して成体の間葉系幹細胞の起源を調査し、それらが中胚葉及びそこから発生してくる胎仔期のPdgfrα発現細胞(間葉系幹細胞)に由来することを明らかにした。

今回得られた知見は、間葉系幹細胞を臨床に応用する際に、起源や由来の異なる不適切な細胞を用いることで起こる問題を防ぐことに繋がり、安全性の向上に寄与することが期待される。

(画像はプレスリリースより)

熊本大学発生医学研究所プレスリリース

http://www.imeg.kumamoto-u.ac.jp/np94/

東京薬科大学

https://www.toyaku.ac.jp/

-->