- TOP

- >

- 京大、神経難病・多系統萎縮症の細胞内封入体形成メカニズムを一部解明

新着ニュース30件

2018年1月15日 21:00

治療薬発見につながる可能性がある成果

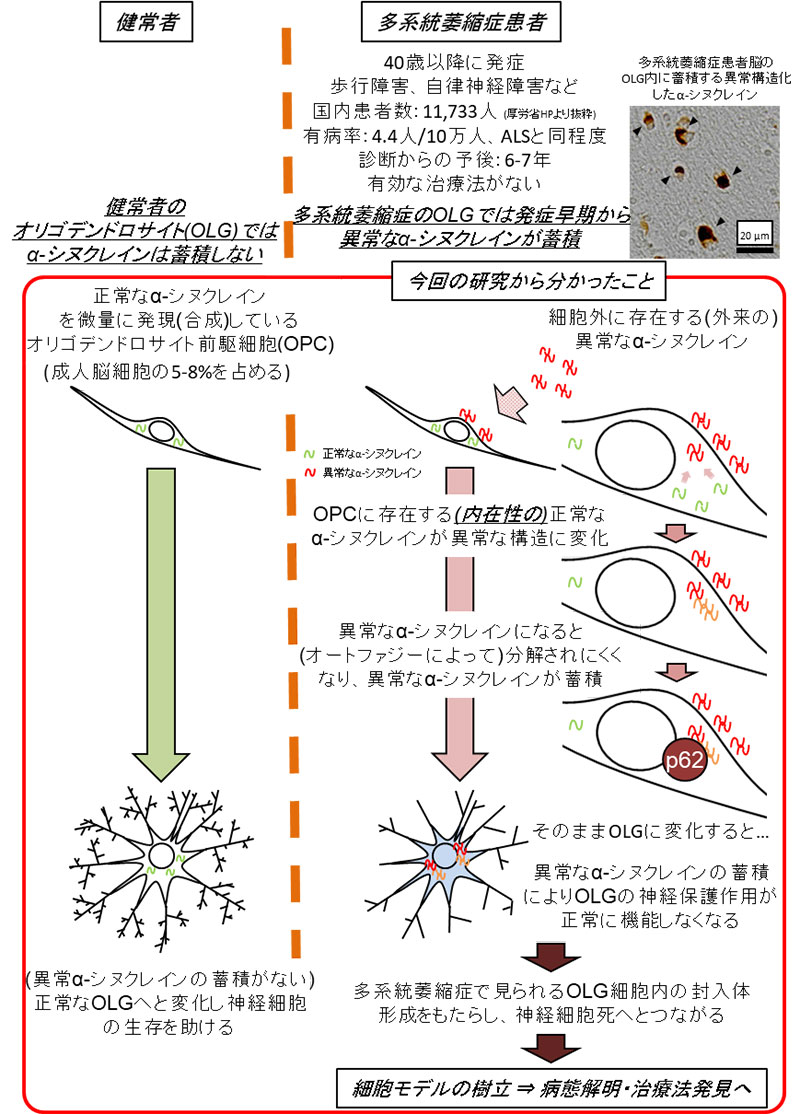

京都大学は、2018年1月12日、神経難病である多系統萎縮症の細胞内封入体形成メカニズムを、一部解明したと発表した。この成果は、同学の梶誠兒・医学研究科博士課程学生らの研究グループが、株式会社カン研究所や滋賀医科大学などと共同で実施した研究によるもの。多系統萎縮症の治療薬発見につながる可能性がある成果だという。

発症原因は不明であり、有効な治療法も存在しない

多系統萎縮症は、歩行障害や自律神経障害から発症して、診断からの予後が6~7年とされている神経難病。現在のところ発症原因は不明であり、有効な治療法も存在しない。同疾患ではこれまで、異常構造化したα-シヌクレインというタンパク質が、脳において神経細胞を助ける働きを持つ脳オリゴデンドロサイト(OLG)細胞に溜まることが知られていた。もともと神経細胞に多く存在するはずの正常なα-シヌクレインが、どのようにOLG細胞に蓄積するのかについては、未だ明らかになっていない。

そこで同研究グループは、ラットの脳から直接細胞を採取・培養することで得られる初代培養細胞を用いて、実験を実施。異常なα-シヌクレインの蓄積には、オリゴデンドロサイト前駆細胞(OPC)という細胞が関与している可能性を発見した。

疾患の細胞単位での疾患モデルとして

異常なα-シヌクレインが蓄積したOPCは、OLG細胞に変化すると、α-シヌクレインの蓄積がOLG細胞内にも観察されるようになったという。また、多系統萎縮症患者の脳で見られる現象と同様の現象が再現されることを、同研究グループは確認している。この成果について同研究グループは、同疾患の細胞単位での疾患モデルとして、病態解明や治療薬発見につながる可能性があるものとしている。

(画像はプレスリリースより)

神経難病である多系統萎縮症の細胞内封入体形成メカニズムを一部解明 - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->