- TOP

- >

- 生活習慣病の治療薬開発へ期待・阪大、NASHの原因となるたんぱく質を特定

新着ニュース30件

2016年7月14日 22:00

非アルコール性脂肪肝炎に関わりのあるタンパク質を特定

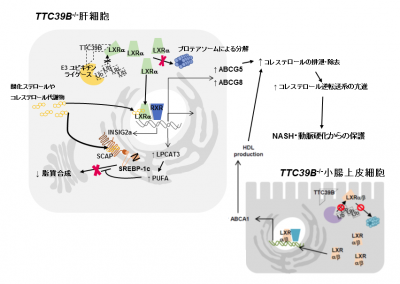

大阪大学の小関正博らのチームは7月7日に非アルコール性脂肪肝炎(NASH)の原因となるタンパク質を特定したと英科学誌ネイチャー(電子版)に発表した。このタンパク質は「TTC39B」という脂質の吸収や蓄積などを促す働きをするもので、2009年に脂質代謝に関係があると報告されていたが詳しいことはまだ不明であった。

今回、マウスを使った実験で、「TTC39B」を含まない餌を食べたマウスは高密度リポタンパク質コレステロールのレベルを増加したという。

治療薬開発に期待

「リポたんぱく」とはコレステロールや中性脂肪などが、たんぱく質と結びついたものでHDL(善玉)コレステロールとLDL(悪玉)コレステロールなどがある。このHDL(善玉)コレステロールが高密度リポタンパク質コレステロールであり、「TTC39B」を含む餌を与えたマウスには脂肪性肝炎などが現れたという。これらの結果から、「TTC39B」を阻害することによって、脂肪性肝炎などを抑えることができるとしている。

非アルコール性脂肪肝炎は生活習慣病とされ、脂肪肝などメタボリックシンドロームの1つとされ、近年増加している。その治療法は確立されておらず、食事療法と運動療法などを合わせて行っているのが現状だ。この発表は今後の治療薬開発に期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

大阪大学 研究情報

http://resou.osaka-u.ac.jp/

-->