- TOP

- >

- モルヒネ誘発性痛覚過敏の原因分子を同定

新着ニュース30件

2016年6月7日 05:00

モルヒネの副作用軽減へ期待

2016年6月1日、九州大学大学院歯学研究院・林良憲助教、中西博教授らの研究グループは、脊髄ミクログリアに特異発現するチャネル分子が、モルヒネなどオピオイド鎮痛薬の長期間使用による痛覚過敏の、原因分子であることを同定したと発表した。モルヒネなどのオピオイド鎮痛薬の長期間投与により、痛みの増強が生じ、臨床的に大きな問題となっている。

研究成果

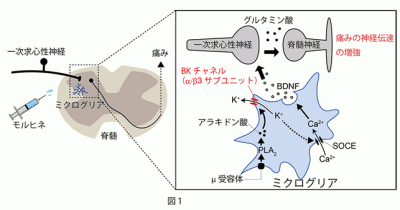

研究グループはモルヒネの連日投与による痛覚過敏の原因解明について、マウスを使用して研究を進めた。その結果、鎮痛に関与しているμオピオイド受容体を介し、脳脊髄に存在し免疫機能を担うグリア細胞の一種である脊髄ミクログリアに特異発現する、BKチャネルα/β3サブタイプを活性化することを発見した。さらに、BKチャネルが活性化すると、細胞内K+は細胞外へ排出され、引き続いて細胞外からCa2+が流入し、Ca2+濃度の上昇が脳由来神経栄養因子(BDNF)を分泌させることによって、神経終末からのグルタミン酸放出を促進し、痛みの神経伝達を増強することが分かった。

研究グループは今後、より安全で副作用の少ないモルヒネの使用が可能となるように、BKチャネルα/β3サブタイプに選択的な阻害剤の開発を進めていく予定である。

(画像はプレスリリースより)

国立研究開発法人日本医療研究開発機構 プレスリリース

http://www.amed.go.jp/news/release_20160601.html

-->