- TOP

- >

- 舌下免疫療法の仕組みを解明 アレルギー治療への応用に期待

新着ニュース30件

2016年5月18日 05:00

口腔樹状細胞の関与を発見

2016年5月12日、日本学術振興会特別研究員田中志典博士と東北大学大学院歯学研究科・菅原俊二教授らのグループは、舌下免疫療法の仕組みを明らかにしたと発表した。背景

舌下免疫療法は舌の下の粘膜からアレルギーの原因物質である抗原を吸収させ、体をアレルギー原因物質に慣れさせることにより症状の改善を図る治療法である。抗ヒスタミン薬などによる対症療法とは異なり、花粉症などアレルギー疾患に対して、体質を改善することによって根本的な治療法として注目されているが、その詳しい仕組みは分かっていなかった。

研究成果

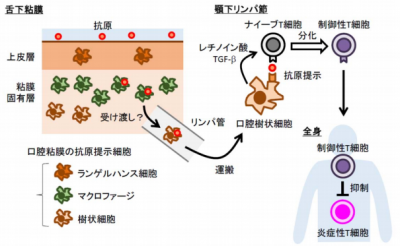

研究グループは、舌下に入れた抗原の行方を追跡したところ、まず口腔粘膜のマクロファージが抗原を取り込み、次いで樹状細胞が抗原を顎下リンパ節に運搬し、そこで抗原提示を行い、免疫を抑える働きをもつ制御性T細胞を誘導することが分かった。また、舌下免疫療法は花粉症などのアレルギー性鼻炎や喘息に有効であることが示されていたが、舌下免疫療法が他のアレルギー原因物質に曝露されてから半日~数日後に症状が出る、ツベルクリン反応、接触性皮膚炎、金属アレルギーなどの遅延型アレルギーの抑制にも有効であることが分かった。

今回の研究により、口の中の粘膜に存在する樹状細胞が、舌下に入れた抗原を顎下リンパ節まで運び、アレルギーを抑制する制御性T細胞を誘導した。この樹状細胞の機能を高めることにより、舌下免疫療法の効果を増強できる可能性がある。

(画像はプレスリリースより)

東北大学 プレスリリース

<a href=" http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohokuuniv-press20160512_01web.pdf" target="_blank"> http://www.tohoku.ac.jp/japanese/newimg/pressimg/tohoku</a>

-->