- TOP

- >

- 京大、患者由来iPS細胞を用いた薬の神経毒性評価モデルの構築を発表

新着ニュース30件

2016年12月5日 20:30

京都府立医科大学が共同で研究

京都大学は、12月1日、iPS細胞研究所(CiRA)元研究員などのメンバーにより構成された研究チームが、患者由来iPS細胞を用いた薬の神経毒性評価モデルの構築したと発表した。この研究は、同チームと京都府立医科大学が共同で実施したもの。

ミトコンドリアの異常な凝集を顕著に観察

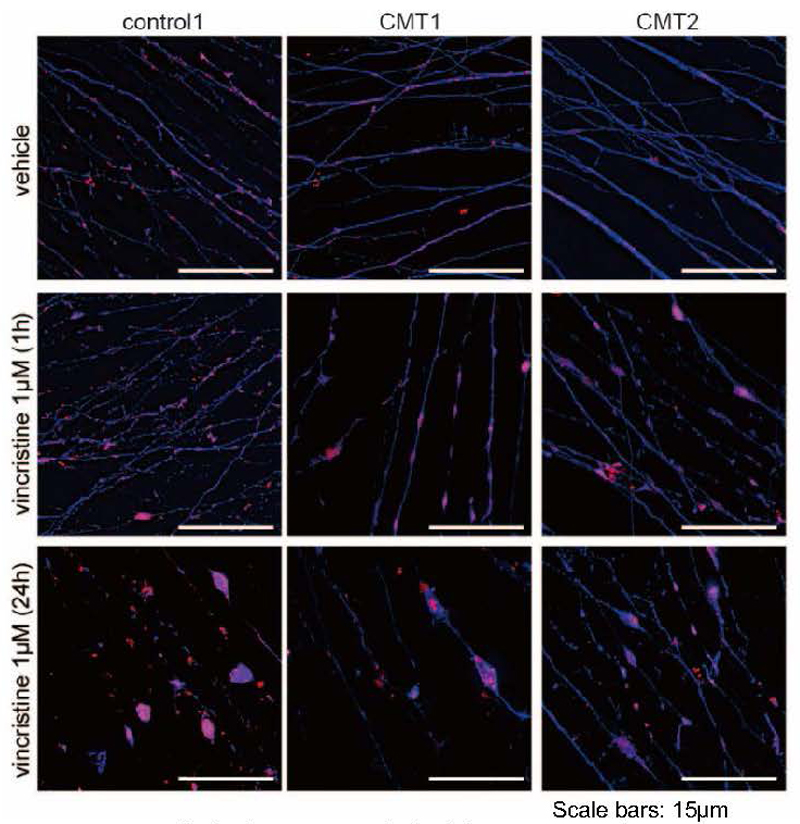

候補薬の毒性予測は、薬の開発において欠かせないステップだ。近年は、iPS細胞を用いて候補薬を調べることで毒性を予測し、効率的・低コストな創薬に役立てようとする研究が注目されている。しかし、iPS細胞由来の神経細胞を用いたどのような評価系が、実際の臨床的副作用を反映した評価系なのかは、十分には明らかになっていなかった。同研究グループは、抗がん剤による副作用を呈しやすいことが知られているシャルコー・マリー・トゥース病(CMT)患者二人からiPS細胞を作製し、神経細胞へと分化させた。すると、CMT患者由来神経細胞ではミトコンドリアが小さく、ミトコンドリアの数や動きが低下していることが判明。また、ミトコンドリアの異常な凝集が顕著に観察された。

今後の創薬に貢献できる成果

ミトコンドリアの異常な凝集は、CMT患者が抗がん剤の副作用の神経障害を呈しやすいことを反映したものと、同チームはする。そして、薬の副作用をiPS細胞由来神経細胞で評価する指標の一つとなることが示され、同細胞モデルが新たな神経毒性評価系として有用であることが示唆されたとしている。京都大学はこの研究成果について、今後の創薬に貢献できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

患者由来iPS細胞を用いた薬の神経毒性評価モデルの構築 - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->