- TOP

- >

- 九大、肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見

新着ニュース30件

2017年3月31日 00:00

小川佳宏教授らの共同研究グループが発見

九州大学は、3月27日、肝臓内における細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見したと発表した。この発表を行ったのは、東京医科歯科大学大学院医歯学総合研究科分子内分泌代謝学分野および九州大学大学院医学研究院病態制御内科学分野(第三内科)の小川佳宏教授らの共同研究グループ。

肝臓に白血球が集積する肥満

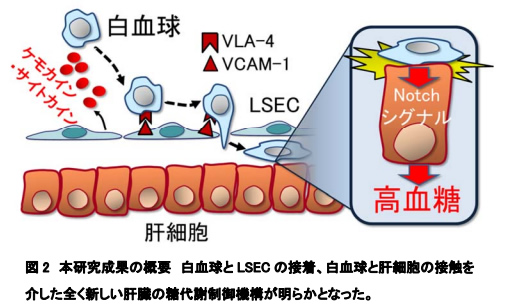

肥満になると、肝臓には好中球やリンパ球などの白血球が集積し、肝臓におけるインスリン抵抗性と糖代謝異常を引き起こす。この作用が、2型糖尿病の原因のひとつになることが知られている。しかし、肥満において白血球が肝臓に浸潤する際、どのような分子機構で肝類洞内皮細胞(LSEC)と相互作用するかは、不明だった。また、肝臓に浸潤した白血球は肝細胞と接触しますが、両細胞間の物理的な相互作用が糖代謝機能に及ぼす影響も、明らかになってはいなかった。

新しい糖尿病の治療標的になる

同研究グループによる今回の研究により、肥満を原因とする糖代謝異常において、LSECと白血球とのVLA-4を介した細胞接着、および浸潤白血球と肝細胞とのNotchシグナルを介した細胞接触の意義が、明らかになった。同グループは、肝臓内の細胞間の物理的相互作用について、新しい糖尿病の治療標的になることが期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

「肝臓内の細胞間接着・接触が糖代謝異常を引き起こすメカニズムを発見」 - 九州大学

http://www.med.kyushu-u.ac.jp/

-->