- TOP

- >

- 新しい糖尿病治療薬開発に可能性

新着ニュース30件

2015年6月14日 04:00

インスリン受容体の働きを抑制

基礎生物学研究所は2015年6月11日、新谷隆史准教授と野田昌晴教授らが、受容体様タンパク質チロシン脱リン酸化酵素(RPTP)のR3サブファミリーに属する分子群によって、インスリン受容体の働きを抑制することが明らかになったと発表した。R3 RPTPサブファミリーの働き

主に血糖値を下げる働きをしているインスリンは、細胞膜上のインスリン受容体に結合する。細胞内部分に存在する特定のチロシンを自己リン酸化することで活性化し、細胞内に情報を送る。その情報に従い、細胞は血液中から細胞内への糖の取り込みを増加させ、エネルギー源として利用を開始する。RPTPは細胞膜に存在し、タンパク質のチロシンを脱リン酸化する酵素である。研究グループは、Ptprb、Ptprh、Ptprj及びPtproの4つのRPTPから成るR3 RPTPサブファミリーが、様々な生理活性物質の受容体を脱リン酸化することで、これらの受容体の働きを制御していることを見出していた。

R3 RPTPサブファミリーは、インスリン受容体の活性化と情報伝達に必要なリン酸化チロシンを脱リン酸化することで、効率的にインスリン受容体の活性化を抑えていると考えられた。

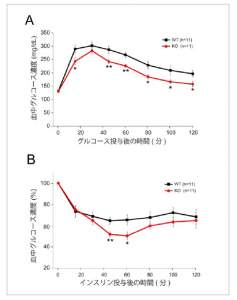

そこでR3 RPTPsのひとつであり、インスリンの標的器官であるPtprjに着目し、Ptprj遺伝子欠損マウスを用いた調査を行ったところ、Ptprjによるインスリン受容体に対する抑制がないため、インスリンに対する感受性が大きくなっており、血糖の速やかな除去が可能であることが示された。

糖尿病治療薬として開発に期待

R3 RPTPサブファミリーがインスリン受容体の働きを抑制しているという結果から、R3 RPTPサブファミリーの活性を阻害することでインスリン受容体に対する抑制が解除され、少ない量のインスリンでもインスリン受容体が十分に活性化し、高血糖を改善することができると考えられる。今後、R3 RPTPサブファミリー分子を標的とする薬剤が、糖尿病の治療薬として開発されることが期待される。

(画像はプレスリリースより)

基礎生物学研究所 プレスリリース

http://www.nibb.ac.jp/press/2015/06/11.html

-->