- TOP

- >

- 目覚めを制御する低分子医薬 発見!

新着ニュース30件

2015年11月10日 08:00

睡眠疾患の治療に大きな一歩

筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構(WRI-IIIS)の長瀬博教授と柳沢正史機構長・教授は世界で初めて、これまで全く進展していなかったオレキシン受容体作動薬の創出に成功した。背景

柳沢教授らは1998〜1999年に、神経ペプチド「オレキシン」とその受容体を発見し、これらが覚醒の促進と睡眠覚醒の安定化に重要な役割を果たすことを報告した。その後、脳内オレキシンの欠乏がヒトにおいてもナルコレプシーの病因であることが判明した。世界中で睡眠薬としてのオレキシン受容体拮抗薬の研究が進展し、多くの化合物が報告されてきた一方で、オレキシン受容体作動薬は覚醒を促進しナルコレプシーに有効であることが示唆されていたにもかかわらず、未だ報告はなかった。

ナルコレプシーの治療は薬物治療と生活指導が主流であり、未だ根本治療法はない状況である。

研究成果

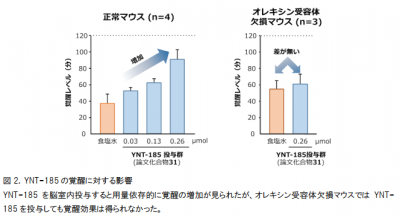

睡眠覚醒の制御に重要だとわかっていた、2型オレキシン受容体に対するハイスループット探索の結果、作動薬の種となるいくつかの化合物を見いだした。スルホンアミド構造を持つ化合物に注目し、その誘導体を設計・合成して活性と薬理作用を比較することにより構造要素が判明した。最終的に、YNT-185・2塩酸塩を得ることに成功した。薬理作用を確認するために、YNT-185・2を睡眠中のマウスの脳室内に投与したところ、顕著な覚醒誘導効果を示した。

YNT-185は、脳室内投与のみならず腹腔内投与でも覚醒誘導効果を示し、さらにはナルコレプシーの病態モデルマウスでも治療効果を確認している。この成果は全く新しいナルコレプシー病因治療薬開発につながることが期待され、睡眠疾患の治療に大きな希望が持てる。

(画像はプレスリリースより)

筑波大学 プレスリリース

http://www.tsukuba.ac.jp/wp-content/uploads/151105nagase

-->