- TOP

- >

- 100℃以上でのタンパク質の安定化機構 熱力学的に解明

新着ニュース30件

2015年11月1日 13:00

超耐熱化タンパク質の設計が可能に

理化学研究所放射光科学総合研究センター、油谷克英上級研究員、松浦祥悟リサーチアソシエイトらと、高輝度光科学研究センター、大阪大学蛋白質研究所の研究グループは、超耐熱性タンパク質の熱安定性に寄与する、疎水性相互作用と静電的相互作用の熱力学的な役割を実証的に解明した。背景

超好熱菌などが産出する超耐熱性タンパク質には荷電性のアミノ酸残基(荷電性残基)が、好熱菌や常温生物などのタンパク質に比べ高い割合で存在することから、安定化に重要な働きをしていると考えられていた。しかし、静電的相互作用が100℃以上の高い温度で熱力学的にどのような役割を担っているか実験的な検討はされていなかった。そのため、高温で機能するタンパク質の安定化機構の熱力学的解明は、超好熱菌が発見されて以来待ち望まれていた。

研究成果

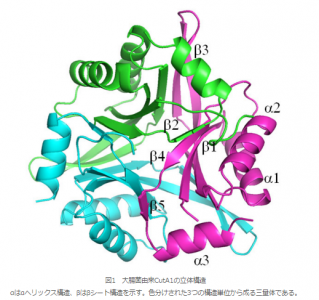

研究グループは、2006年に変性温度が約150℃の超耐熱性を持つタンパク質を発見した。超好熱菌株の一種Pyrococcus horikoshii由来のタンパク質「CutA1」で、非常に多くの荷電性残基が存在することが熱安定化に寄与していると推定した。そこで、「CutA1」を構成する複数のアミノ酸残基を、疎水性及び荷電性のアミノ酸残基へ置換した結果、変性温度を86℃から137℃まで改善することに成功した。これにより、100℃以上の温度領域での疎水性相互作用と静電的相互作用の熱安定化に寄与する熱力学的役割を実証的に解明した。

熱安定性の高いタンパク質は、医学・薬学などの分野で取り扱いやすいタンパク質試料、又は工業分野で耐熱素材として必要とされている。今回の成果は、100℃以上の高温におけるタンパク質の安定化を熱力学的に解明したもので、超耐熱性タンパク質の設計に理論的指針を与えると期待できる。

(画像はプレスリリースより)

日本医療研究開発機構 プレスリリース

http://www.amed.go.jp/news/release_20151026.html

-->