- TOP

- >

- 高脂血症治療薬スタチン 急性腎障害を軽減する機構解明

新着ニュース30件

2015年10月20日 12:00

iPS細胞の誘導因子KLF4の新たな作用

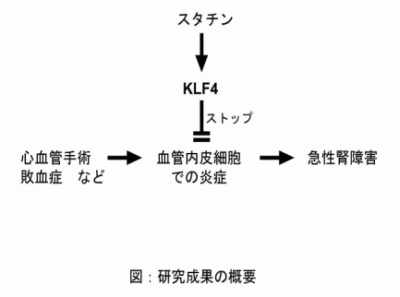

慶應義塾大学医学部血液浄化・透析センターの林松彦教授、吉田理専任講師らは、高脂血症治療薬のスタチンが急性腎障害を軽減すること、スタチンの効果は転写因子KLF4が作用していることを解明した。背景

急性腎障害は、敗血症や心血管手術後などに頻繁に生じる合併症であり、病院の集中治療室の入院患者において10%以上に急性腎障害が認められ、その生存率はほぼ50%と報告されている。その発症・進展には、腎臓の血管内皮細胞や尿細管細胞、さらには炎症に関係する好中球やリンパ球、マクロファージなどの関与が判明しているが、現在のところ有効な治療薬は確立していない。

転写因子Krüppel-like factor 4(KLF4)は、iPS細胞の作製に必要な4因子の1つとして近年大きな注目を集めている。KLF4は細胞の分化や癌の増殖に関与するが、血管内皮細胞にも存在し、血管傷害の際には傷害を受けた動脈の肥厚・増殖を抑制することが分かっていた。

研究成果

今回、研究チームは、血管内皮細胞のKLF4を欠損したマウスを作製し、KLF4欠損マウスと対照マウスの両者の腎臓に虚血再灌流障害を引き起こして障害の程度を比較する実験を行った。実験の結果、急性腎障害に対してスタチンを投与しておくと、KLF4を介した働きによって細胞接着因子の発現が抑えられ、腎臓の炎症が軽減されるが、KLF4が欠損している状況ではスタチン薬を投与しておいても、急性腎障害に伴った細胞接着因子が過剰発現となり、炎症細胞の集積が過剰となってしまうことを見いだした。

今後、ヒトにおいて急性腎障害に対するスタチンの有効性を検証していくことが期待される。また、KLF4が腎障害を抑制するという新たな役割が明らかになったことで、KLF4を標的とした新たな治療薬開発も期待される。

(画像はプレスリリースより)

慶應義塾大学 プレスリリース

http://www.keio.ac.jp/ja/press_release/2015/

-->