- TOP

- >

- HIV-1の感染様式を定量化 新しい抗ウイルス薬開発を加速

新着ニュース30件

2015年10月14日 13:00

数学と実験の融合研究

九州大学大学院理学研究院・岩見真吾准教授は、京都大学ウイルス研究所・佐藤佳助教、小柳義夫教授、東京大学生産技術研究所・合原一幸教授らとの共同研究により、エイズの原因ウイルスであるヒト免疫不全ウイルスI型(HIV-1)の感染様式の定量化に成功した。研究グループは、培養細胞を用いたHIV-1感染実験解析と数理モデルを用いたデータ解析を融合させることで、2つの感染様式がどのように相互作用し、協同的にHIV-1感染を広げているかの解明に取り組んだ。

HIV-1感染

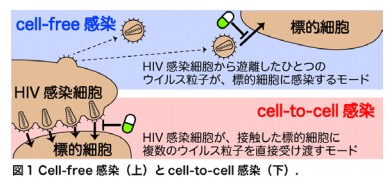

現在、抗HIV-1薬として20種以上の薬剤が市場化されており、これらの多剤併用療法 (combinational anti-retroviral therapy; cART)が標準となっている。cARTによって、HIV-1感染者は適切な治療を受ければ天寿を全うすることができるが、根治には至らないため、生涯にわたる服薬継続が必要である。HIV-1の感染には、「cell-free 感染」と、「cell-to-cell 感染」の2つの様式があるが、この2つの様式がどのように相互作用し、協同的にウイルス感染を広げているかは明らかにされていなかった。

研究成果

研究グループは開発した数理モデルとコンピュータシミュレーションを駆使し、「cell-to-cell感染」と「cell-free感染」が混在する静置培養系から取得した結果と、「cell-free感染」のみが存在する振とう培養系から取得した結果を解析することで、それぞれの感染様式の寄与率を以下の数学的指標により世界で初めて定量することに成功した。実験と数学的解析の結果、HIV-1複製において「cell-to-cell感染」が大きな役割を果たしていることが示された。このことにより、「cell-to-cell感染」がcART療法下における、持続的なウイルス感染の原因になっている可能性が高いといえる。

よって、HIV-1感染を完治するためには、「cell-to-cell感染」を標的にした新しい抗HIV-1薬の開発や治療戦略が効果的であると考えられる。

(画像はプレスリリースより)

九州大学 プレスリリース

http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2015/2015_10_07

-->