- TOP

- >

- 血糖自己測定用酵素の構造を解明 東京農工大学

新着ニュース30件

2015年9月1日 12:00

新しいバイオセンシング技術の開発にむけて

東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門・早出広司教授、同大客員准教授香川大学総合生命科学研究センター分子構造解析研究部門・吉田裕美博士、及び同大発のベンチャー企業である有限会社アルティザイムインターナショナルは、グルコース脱水素酵素の構造解析に成功した。糖尿病の現状

糖尿病患者の増加は世界的な社会問題である。糖尿病の治療においては血糖値管理が不可欠であり、この血糖値管理に血糖自己測定器が用いられている。血糖自己測定器にはこれまで様々な酵素が用いられてきたが、最新装置に搭載されている酵素はカビ由来のグルコース脱水素酵素である。しかし、カビ由来のグルコース脱水素酵素の立体構造についてはこれまで知見がなく、その構造の解明が世界各国から待ち望まれてきた。

研究成果

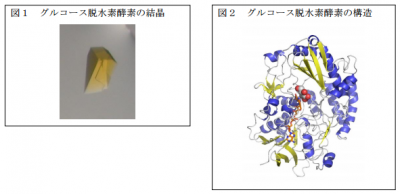

カビ由来のグルコース脱水素酵素は大腸菌を用いて組み換え生産し、これを結晶化することで、その立体構造を解明した。X線結晶構造解析によって得られたその構造から、この酵素がグルコースを認識し、グルコースの脱水素化反応を触媒する機構が明らかとなった。また、類似するグルコース酸化酵素の構造比較により、基質特異性を決定している構造の特徴を特定し、酸化酵素と脱水素酵素の特性を決めている構造上の特徴についても明らかにすることができた。

今回の研究結果により、遺伝子レベルからの改良が急速に進展すると期待される。特にグルコースだけを認識する酵素のデザインが急速に進むことで、欠点の一つだったグルコースとキシロースとの区別ができるようになれば、血糖値の正確な測定が可能になり、糖尿病患者の血糖値管理が格段に向上することが考えられる。

さらに、生命分子工学を駆使することで、糖尿病の分野のみならず、幅広い分野においてさらに優れたバイオセンシング技術の提供ができるようになると期待される。

(画像はプレスリリースより)

東京農工大学 プレスリリース

<a href=" http://www.tuat.ac.jp/disclosure/pressrelease/20150409130023/20150827130517/upimg/201508280937161121401349.pdf " target="_blank"> http://www.tuat.ac.jp/disclosure/pressrelease/2015</a>

-->