- TOP

- >

- キノコの霊芝から抗インフルエンザ薬のリード化合物を発見!

新着ニュース30件

2015年8月31日 13:00

新たな抗インフルエンザ薬開発へ 重要な手掛かり

九州大学大学院農学研究院の清水邦義准教授、朱欽昌特任助教らの研究グループは、近畿大学産業理工学部の大貫宏一郎准教授らと共同で、古くから和漢薬に用いられ、数々の薬効が知られている、マンネンタケ科のキノコの霊芝(レイシ、Ganoderma lingzhi)から抗インフルエンザ薬のリード化合物を発見した。背景

インフルエンザノイラミニダーゼ(NA)は、インフルエンザ治療における最も有効な薬剤標的であるが、広範囲にわたる薬剤使用や頻繁に発生するウイルスの突然変異により、薬剤耐性の問題に直面しかねない状況である。そのため、次の流行性インフルエンザの発生に備えて、新規阻害剤の探索が必要とされている。霊芝には薬理活性成分が豊富に含まれており、様々な薬効を有することが報告されているが、霊芝の薬理活性成分のインフルエンザウイルスに対する効果に関してはこれまで研究が行われていなかった。

研究結果

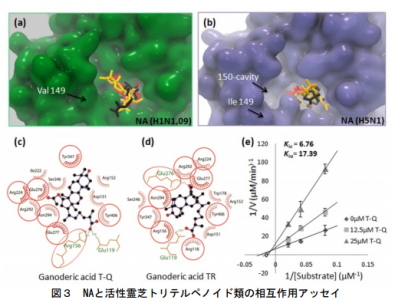

研究グループは、霊芝に含まれており、トリテルペノイドの一種であるガノデリン酸T-Q及びガノデリン酸TRが、H5N1及びH1N1型インフルエンザウイルスのノイラミニダーゼ(NA)を強力に阻害することを見いだした。特に、ガノデリン酸T-Qは、強毒性鳥インフルエンザとして知られるH5N1型のNAに対しては、オセルタミビル(商品名:タミフル)よりも高い阻害活性を示した。

これらの阻害効果には、NAのアミノ酸残基である292位のアルギニンや119位のグルタミン酸と、トリテルペノイドの相互作用が関与していることもわかった。

今回の結果は、多機能性キノコである霊芝の新たな機能性を見いだすことに加えて、新たな抗インフルエンザ薬の分子設計に貢献することが期待される。

(画像はプレスリリースより)

九州大学 プレスリリース

http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2015/

-->