- TOP

- >

- 糖尿病や血流障害によるしびれ治療薬 開発に向けて

新着ニュース30件

2016年3月22日 21:00

「しびれ」による痛みのメカニズムを解明

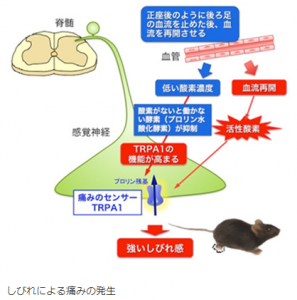

2016年3月18日、京都大学・宗可奈子薬学研究科博士課程学生、中川貴之医学部附属病院准教授、金子周司薬学研究科教授らの共同研究グループは、感覚神経に存在している分子、TRPA1が低酸素により過敏化し、しびれによる痛みを引き起こすことを発見したと発表した。背景

「しびれ」は、正座の後など誰しもが経験したことのある嫌な感覚で、ひどいときには箸などの細かいものが持てなくなったり、転んでケガをする危険性が高まったりする。また、しびれは糖尿病、末梢神経障害、末梢閉塞性動脈疾患などの病気のほか、ある種の抗がん剤による治療でも起こる。しかし、しびれに効く薬は開発されておらず、しびれに悩まされている患者が多く存在する。その理由としては、薬の開発が一向に進まない原因は、しびれを評価できる動物モデルがなく、その発生機構が全くと言っていいほど分かっていないことにあった。

研究成果

研究グループは、正座後のしびれに似せた動物モデルを開発し、しびれ発生機構を分子レベルから調べたところ、感覚神経にある痛みセンサ分子transient receptor potential ankyrin 1(TRPA1)が低酸素により過敏化し、続いて血流再開で発生する活性酸素がTRPA1を強く活性化し、痛みを引き起こすことが明らかになった。この分子メカニズムとして、酸素がないと働けない酵素が、低酸により働かなくなり、その結果、TRPA1の構造中にあるたった1つのアミノ酸残基の変化で、TRPA1の活性が異常に高まることを発見した。

今まで原因不明だった、しびれの分子メカニズムの1つが解明されたことにより、しびれ治療薬の開発目標が明らかとなり、TRPA1阻害薬にはしびれによる痛みを改善する効果が期待される。

(画像は「京都大学 研究成果」より)

京都大学 研究成果

<a href=" http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/2015/160317_1.html" target="_blank"> http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/</a>

-->