- TOP

- >

- むし歯菌と脳出血が関連!

新着ニュース30件

2016年2月9日 13:00

脳卒中の新たな予防法の開発に寄与

2016年2月5日、国立循環器病研究センター(略称:国循)の脳神経内科・殿村修一レジデント、猪原匡史医長らは、大阪大学大学院歯学研究科・野村良太准教授、仲野和彦教授らの研究チーム、京都府立医科大学院医学研究科・栗山長門准教授、渡邊能行教授らと共同で、むし歯の原因菌として知られている細菌の一つが、脳出血の発症に関与することを明らかにした。背景

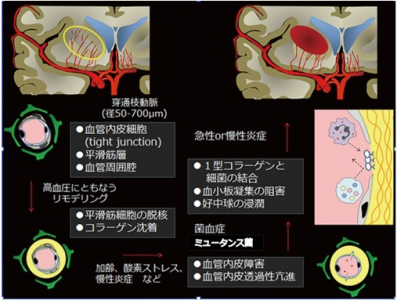

脳出血は全脳卒中の20%程度を占め、比較的発症の年齢が若く、症状が重篤となりやすい疾病で、その主要な危険因子は過度な塩分摂取及び高血圧や糖尿病などの生活習慣病である。近年の医学の進歩により、口腔や胃腸などの常在菌と全身の病気との関連が明らかにされつつあり、むし歯や歯周病などの歯の病気についても、口腔内の細菌は血管内に進入し脳や心臓など全身の血管の病気を引き起こすのではないかと言われてきた。

研究成果

猪原医長らの研究グループは、脳卒中で国循に入院した患者から採取した唾液中に含まれるミュータンス菌を培養し、その中でも血管壁のコラーゲンと結合することで血管の傷口に集まって血小板の止血作用を阻害する性質を持つ、cnm遺伝子保有株の有無やはたらきと脳出血や脳MRI画像で見られる、脳の変化との関係を調査した。その結果、cnm遺伝子保有株が唾液中から検出された患者では、そうでない患者と比較して脳出血の発症割合が高く、更に脳のMRI画像で観察可能な微小な脳出血の跡も多いことが明らかになった。硬くなった脳血管に対してミュータンス菌が傷つくことで、弱くなった血管が裂け脳出血発症に至るのではないかと考えられる。

今後、日常の口腔清掃や歯科治療によってミュータンス菌など口内細菌の量を減少させることや、医療の現場で病原性の高い細菌を選択的になくすような方法の確立により、脳出血等の予防につながる可能性がある。

(画像はプレスリリースより)

国立循環器病研究センター プレスリリース

<a href=" http://www.ncvc.go.jp/pr/release/post_17.html" target="_blank"> http://www.ncvc.go.jp/pr/release/post_17.html</a>

-->