- TOP

- >

- 川崎病の発症に関わる「ORAI1遺伝子の多型」 発見

新着ニュース30件

2016年1月25日 01:00

日本人に多い遺伝子多型が関与

2016年1月21日、理化学研究所統合生命医科学研究センター循環器疾患研究グループの尾内善広客員研究員(千葉大学大学院医学研究院准教授)、田中敏博グループディレクターらの共同研究グループは、川崎病の発症に関わる「ORAI1遺伝子」の遺伝子多型を発見したことを発表した。背景

川崎病は乳幼児を中心に発症する原因不明の急性熱性疾患であり、1967年に小児科医の川崎富作博士(現・日本川崎病研究センター理事長)によって初めて報告された。日本をはじめとして、東アジアの国々での高い罹患率が知られており、大半が自然治癒するものの、心臓の冠動脈瘤などの合併症を生じることがあるため、原因の究明と効果的な治療法の開発が急がれている。

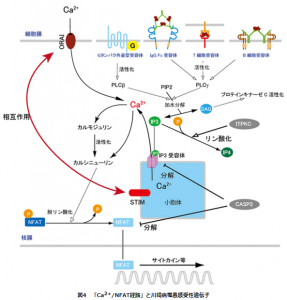

ORAI1タンパク質は細胞膜上のカルシウムチャネルで、川崎病の発症や重症化に関わりが深いと考えられる「Ca2+/NFAT経路」の活性化に重要なタンパク質である。「Ca2+/NFAT経路」にはORAI1タンパク質だけでなく、川崎病と関連するタンパク質「ITPKC」、「CASP3」も作用しており、川崎病の発症や重症化への深い関与が予想されている。

研究成果

共同研究グループは、「ORAI1遺伝子」に着目し、日本人の川崎病患者729人、非患者1315人を対象にSNPを用いた関連解析を実施した。次に関連が認められたSNPについても検証を行った結果、川崎病と、ORAI1タンパク質を構成するアミノ酸配列の変化に関わるSNPとの関連が分かった。また、ORAI1タンパク質のアミノ末端付近にある「まれな遺伝子多型」も川崎病と強く関連することを確認した。

共同研究グループは、川崎病の発症や重症化にCa2+/NFAT経路の活性化が深く関わっていると考えており、Ca2+/NFAT経路と川崎病の病態との関わりを更に詳しく調べることで、病態の理解と新たな治療法開発の進展が期待できる。

(画像はプレスリリースより)

理化学研究所 プレスリリース

<a href=" http://www.riken.jp/pr/press/2016/20160121_1/" target="_blank"> http://www.riken.jp/pr/press/2016/20160121_1/</a>

-->