- TOP

- >

- CiRA、ヒトiPS細胞から膵臓細胞への分化を制御するメカニズムの一端を解明

新着ニュース30件

2017年8月12日 18:00

iPS細胞を用いた再生医療に貢献が期待

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は、8月9日、ヒトiPS細胞から膵臓細胞への分化を制御するメカニズムの一端を解明したと発表した。この成果は、CiRA・豊田太郎講師らの研究グループによるもの。糖尿病などの膵臓疾患に対するiPS細胞を用いた再生医療に、貢献が期待される成果だという。

膵芽は「膵臓の最初の組織」

膵臓は、胎生期の後方前腸に存在する膵前駆細胞から膵芽と呼ばれる細胞の塊をつくることで、初めて形として認識できるようになる。つまり膵芽は「膵臓の最初の組織」と考えることが可能であり、そのため糖尿病に対する細胞移植療法など膵臓再生医療の基盤となる細胞源として、期待されている。同研究グループは今回、ヒト多能性幹細胞(ES細胞およびiPS細胞)から膵臓細胞への分化過程を解析。膵臓の元となる胎生期の膵芽細胞への分化を制御するメカニズムに、細胞骨格に関連する分子が関与することを明らかにした。

膵臓細胞を効率よく作製することが可能に

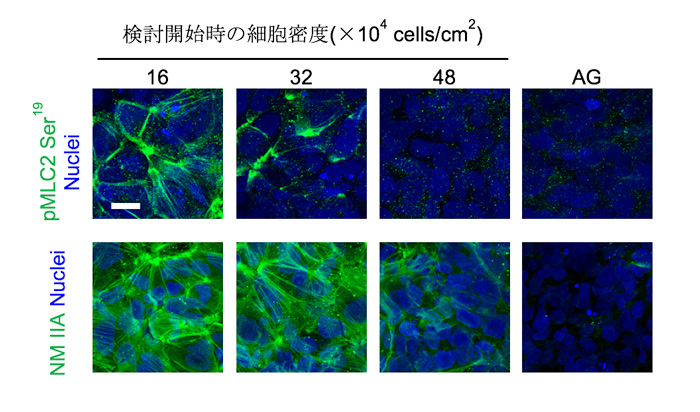

今回の研究では、膵芽細胞への分化に有効な培養条件において、細胞骨格の維持に関わるROCKやその下流にある非筋ミオシン2のシグナルが低下。細胞骨格の変化という物理的な要因が、膵臓細胞の分化を制御することが明らかになった。同研究グループは、細胞骨格を調節する薬剤を用いることによって、iPS細胞から再生医療に使用する膵臓細胞を効率よく作製することが可能になるとしている。また同研究は、糖尿病などの膵臓疾患に対するiPS細胞を用いた再生医療開発研究の基盤として、貢献が期待できるものともしている。

(画像はプレスリリースより)

ヒトiPS細胞から膵臓細胞への分化を制御するメカニズムの一端を解明 - 京都大学iPS細胞研究所

http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/

-->