- TOP

- >

- CiRA、神経難病の治療に期待が持てるアンチセンスオリゴヌクレオチド同定

新着ニュース30件

2017年7月14日 16:00

脊髄小脳変性症36型の病態を細胞レベルで改善

京都大学iPS細胞研究所(以下「CiRA」)は、7月10日、脊髄小脳変性症36型の病態を細胞レベルで改善するアンチセンスオリゴヌクレオチドを同定したと発表した。この成果は、松薗構佑医師らの研究グループによるもの。脊髄小脳変性症36型は、脊髄小脳変性症をきたす神経難病であり、現在のところ十分な治療法が存在しない。

6塩基の繰り返し配列が異常に増えることで発症

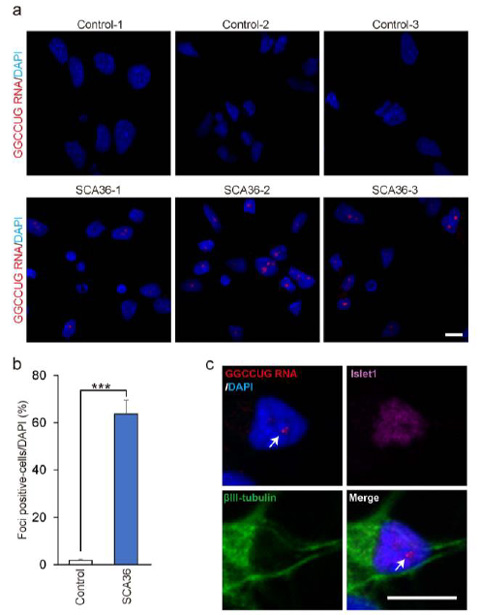

脊髄小脳変性症36型は、遅発性で緩徐進行性の運動神経細胞の障害を伴う脊髄小脳変性症。NOP56という遺伝子内に存在する6塩基の繰り返し配列が異常に増えることで発症することが、明らかになっている。また近年は、異常な繰り返し配列がRNA凝集体を形成し、神経の病気に関連することも知られている。同研究では、同疾患の患者よりiPS細胞を作製し、更に神経細胞へと分化。すると、患者由来のiPS細胞およびそのiPS細胞から分化させた神経細胞では、RNA凝集体が増加した。そこで同研究グループは、繰り返し配列を標的としたアンチセンスオリゴヌクレオチドを患者の細胞へ加えた。すると、これらのRNA凝集体を減らしたという。

治療薬開発研究に、貢献が期待できる

同研究グループは今回の成果より、脊髄小脳変性症36型に対するアンチセンスオリゴヌクレオチドの効果を評価する上で、iPS細胞を用いた研究が有効な手段であることが明らかになったとする。そしてこの成果は、繰り返し配列異常が原因である疾患に対する治療薬開発研究に、貢献が期待できるものであるとしている。なおこの研究成果は、米国時間7月8日に米国科学誌『Molecular Therapy - Nucleic Acids』にてオンライン公開された。

(画像はプレスリリースより)

脊髄小脳変性症36型の病態を細胞レベルで改善する アンチセンスオリゴヌクレオチドの同定 - 京都大学iPS細胞研究所

http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/

-->