- TOP

- >

- CiRA、Blau症候群の疾患モデル構築と病態メカニズムの一端を解明

新着ニュース30件

2017年6月9日 05:00

炎症反応異常の一部再現に成功

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は、6月5日、患者由来iPS細胞とゲノム編集技術を用いて、Blau症候群の疾患モデル構築と病態メカニズムの一端を解明したと発表した。この成果は、CiRA斎藤潤准教授らの研究グループが、千葉大学、関西医科大学と共同で実施した研究によるもの。Blau症候群における炎症反応異常の一部再現に成功したという。

メカニズムが不明のままだったBlau症候群

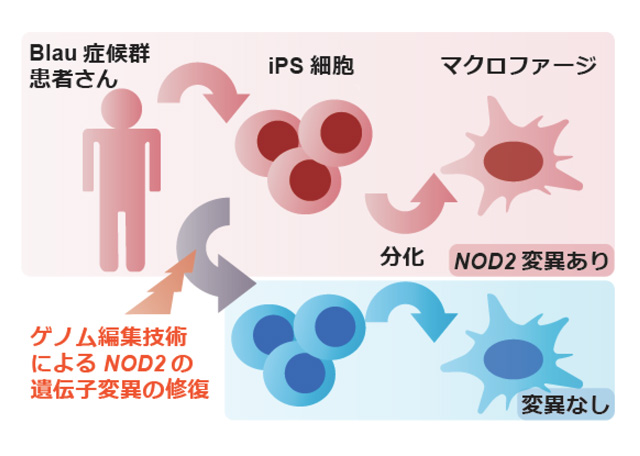

Blau症候群は、皮膚・関節・眼に肉芽腫を生じる難病のひとつ。体内で免疫応答・炎症反応を引き起こすNOD2という遺伝子の異常が、発症に関与していることが明らかになっている。しかし、どのようなメカニズムで症状を引き起こしているのかについては、不明のままだった。研究グループは今回、Blau症候群の患者からiPS細胞を作成し、ゲノム編集技術(CRISPR-Cas9システム)を用いて遺伝子変異を修復。さらに、健常者から作成したiPS細胞に、同じゲノム編集技術を用いて、今度はNOD2遺伝子変異を挿入。これらのiPS細胞において、炎症反応の比較を行った。

治療薬のスクリーニングにも有用

比較の結果、NOD2変異のあるマクロファージでは、炎症性サイトカインが異常産生されることが確認された。研究グループはこの結果から、NOD2遺伝子に変異のあるBlau症候群患者由来のiPS細胞は、異常な炎症反応の一端を示したとする。また、さらなる病態解明や治療薬のスクリーニングに利用するモデルとしても、有用であることが示唆されたとしている。

(画像はプレスリリースより)

Blau症候群の疾患モデル構築と病態メカニズムの一端を解明 - 京都大学iPS細胞研究所

http://www.cira.kyoto-u.ac.jp/

-->