- TOP

- >

- 京大研究グループ、遺伝子スイッチ法を用いた難治性白血病の治療手法を考案

新着ニュース30件

2017年5月25日 09:00

複数の遺伝子を包括的に抑制、抗腫瘍効果を確認

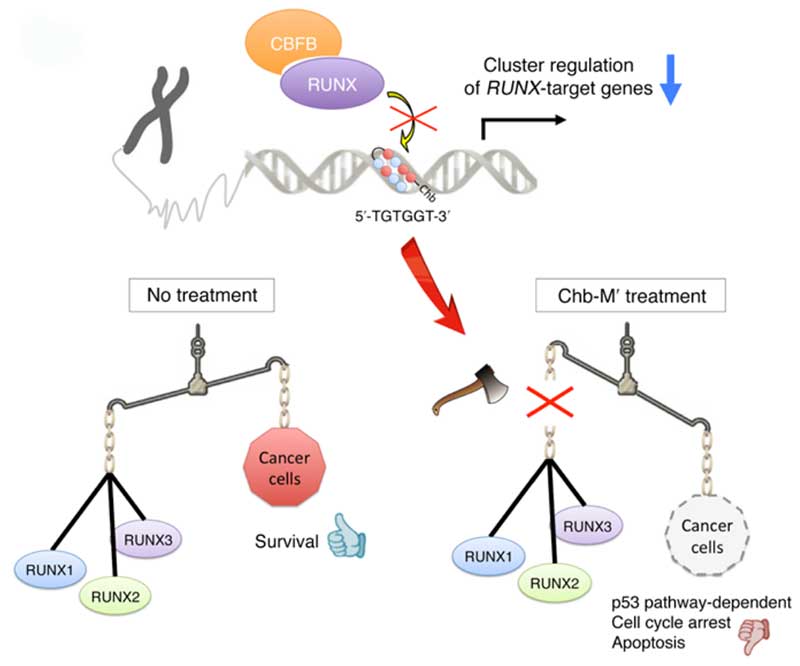

京都大学は、5月23日、遺伝子スイッチ法を用いた難治性白血病の治療手法を、同学の研究グループが考案したと発表した。この成果は、上久保靖彦・医学研究科准教授、杉山弘・理学研究科教授らの研究グループによるもの。複数の遺伝子を包括的に抑制することで、抗腫瘍効果を確認したという。

ヒト癌細胞移植モデルで抗白血病効果を確認

白血病の中で最も多いCBF白血病においては、造血に必須の遺伝子を一括して制御する転写因子「Runt-related transcription factor 1(以下「RUNX1」)」は、「がん抑制遺伝子」として認識される。そのため「RUNX1」の強い抑制が、白血病の発症・増殖・維持に重要な要素だと考えられてきた。しかし先行研究では、「RUNX1」が「がん促進因子」としても機能し、治療ターゲットとなることも示唆されてきた。

そこで同研究グループは、「RUNX1」「RUNX2」「RUNX3」の相互メカニズムと、包括的な抑制による抗腫瘍メカニズムの解明に挑戦。杉山教授が開発した「PI-ポリアミド」による「RUNX」遺伝子スイッチテクノロジーを用いて、ヒト癌細胞移植モデルでの抗白血病効果を確認した。

様々ながんのコントロールにあたり有効な戦略に

ヒト癌細胞移植モデルでは、FLT3-ITD変異を持つMLL白血病やEGFR阻害剤耐性肺がんなど、予後不良の腫瘍に効果的であることが明らかになった。同研究グループは、「PI-ポリアミド」による「RUNX」遺伝子スイッチテクノロジーが、様々ながんのコントロールにあたり有効な戦略となることが期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

遺伝子スイッチ法を用いた難治性白血病の治療手法を考案 複数の遺伝子を包括的に抑制することで抗腫瘍効果を確認 - 京都大学

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->