- TOP

- >

- 代謝系疾患の病因解明にも光。九大、破骨細胞の形成を促す新しい分子を発見

新着ニュース30件

2017年5月1日 01:00

骨を維持する機構の基盤研究に進展をもたらす

九州大学は、4月27日、破骨細胞の形成を促す新しい分子を発見したと発表した。この発見を行ったのは、同大大学院歯学研究院口腔細胞工学分野・村上絢子研究員らの研究グループ。骨を維持する機構の基盤研究に進展をもたらし、また代謝系疾患の病因・病態の解明や治療標的分子の発見にもつながる可能性がある知見だという。

骨を吸収するには、「PRIP」分子が必要

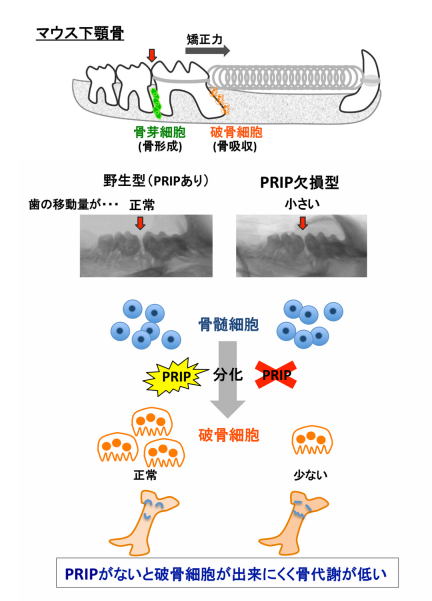

骨は、骨芽細胞による骨形成と、破骨細胞による骨吸収のバランスによって維持されている。このバランスが崩れると、骨粗鬆症や大理石病といった骨疾患のみならず、生活習慣病など様々な代謝系疾患を引き起こす。同研究グループは今回、自らが発見した分子「PRIP (Phospholipase C Related but Catalytically Inactive Protein) 」が、この破骨細胞の作用に関わることを見いだした。同グループは、破骨細胞が適切に作られ骨を吸収するには、「PRIP」分子が必要であるとする。

米国の国際学術誌にも掲載

同研究グループによると、「PRIP」分子を持たないマウスでは、骨髄細胞から破骨細胞が作られる過程(分化)の制御がうまく行かず、成熟した破骨細胞の数が少なく、骨吸収機能も低下する。そのため骨代謝が低下し、骨形成と骨吸収のバランスを取ることができなくなる。ゆえに、「PRIP」分子は骨の恒常性維持において重要であるとしている。なおこの成果は、米国の国際学術誌『The Journal of Biological Chemistry』のオンライン速報版に、3月24日に掲載された。

(画像はプレスリリースより)

破骨細胞の形成を促す新しい分子の発見~骨リモデリング機構に新たな分子基盤を導き出す手がかり~ - 九州大学

http://www.kyushu-u.ac.jp/ja/researches/view/115

-->