- TOP

- >

- 早期診断バイオマーカー開発に期待。九大、自閉症スペクトラムの新疾患概念を提唱

新着ニュース30件

2017年11月9日 18:00

早期の治療介入に期待が持てる成果

九州大学は、11月8日、自閉症スペクトラム(ASD)における非定型的な視覚認知が、脳内ネットワークの神経結合の病気である機能的結合異常(コネクトパチー)に由来することを突き止めたと発表した。この成果は、同大大学大学院医学研究院・山﨑貴男学術研究員と飛松省三教授らの研究グループによるもの。ASDの早期診断バイオマーカーの開発や、早期の治療介入に期待が持てる成果だという。

ASDは「コネクトパチー」である

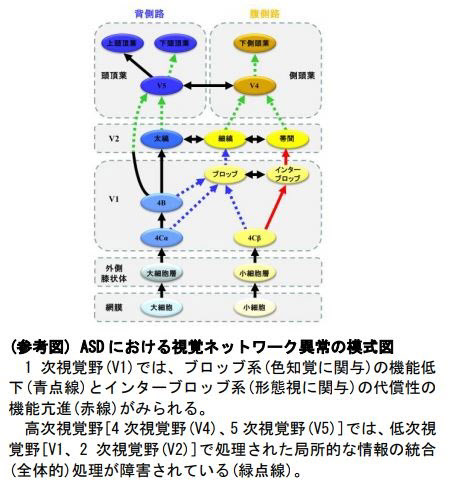

ASDでは、視覚情報に対して知覚過敏や知覚鈍麻がみられる。それらの知覚異常こそが、ASDにおける社会性障害の基礎である可能性が指摘されてきた。しかし実状としては、21世紀に入ってからもなお、その脳内メカニズムはほとんど解明が進んでいない。こうした状況の中で九州大の研究グループは、誘発脳波や拡散テンソルMRIを用いて、ASDの視覚認知に関する研究を継続的に行ってきた経緯を持つ。今回発表したのは、これら一連の研究成果および文献的考察から導き出した、ASDで生じている視覚ネットワーク異常に関する新しいモデル。ASDは「コネクトパチー」であるという、新しい疾患概念を提唱している。

ASDの病態解明をさらに進める

同研究グループは今回、ASDの病態が単一の脳領域の障害ではなく、脳領域間の複雑な機能的・構造的な脳内ネットワークの障害が本質であることを示した。同グループは今後も、様々な非侵襲的脳機能計測法や数理学的解析法を用いて、ASDの病態解明をさらに進めるとしている。また、同研究をさらに発展させることにより、ASDの早期診断バイオマーカーの開発や、早期の治療介入にも貢献したいとしている。

(画像はプレスリリースより)

自閉症スペクトラム(ASD)は「コネクトパチー」である - 九州大学

http://www.kyushu-u.ac.jp/f/31711/17_11_08.pdf

-->