- TOP

- >

- 東大医学部研究グループ、大腸がん細胞の生存に重要なシグナル伝達機構を同定

新着ニュース30件

2017年9月21日 00:45

新たな治療法の創出に期待が持てる成果

東京大学医学系研究科・医学部は、9月15日、大腸がん細胞の生存に重要なシグナル伝達機構を同定したと発表した。この成果は、同学大学院医学系研究科・江幡正悟特任准教授と宮園浩平教授らの研究グループによるもの。大腸がんの新たな治療法の創出に、期待が持てる成果だという。

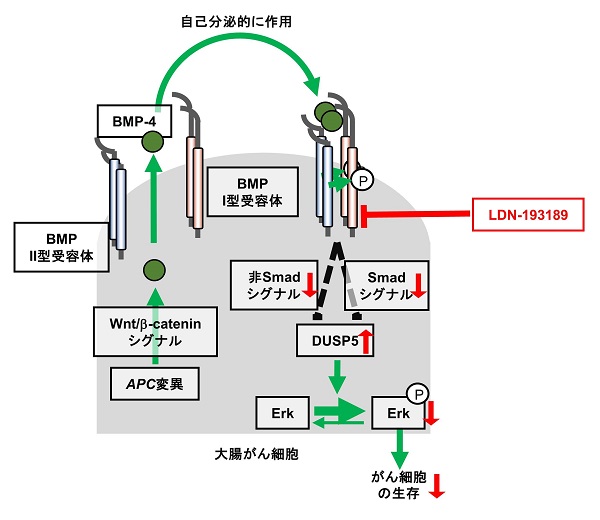

分子を標的とした治療戦略をとることが重要

近年、大腸がんの進展における分子メカニズムが明らかにされ、例えばAPCというがん抑制遺伝子が多くの大腸がんの症例で早期から異常を起こすことが知られるようになった。APCが変異すると、Wnt/β-cateninという細胞内シグナル伝達系が活性化され、大腸がんが進展する。こうした分子を標的とした治療戦略をとることが、大腸がん治療では重要だと考えられている。同研究グループは今回、様々な生理活性を有するサイトカイン群であるBMPによるシグナル伝達が、大腸がんの進展に関与していないか検討。手術検体や細胞株を用いた解析から、大腸がん細胞ではBMP-4の発現が亢進し、自己分泌的にBMPシグナルが伝達していることを明らかにした。また、大腸がん細胞のBMP-4発現を抑制すると、がん細胞にアポトーシスが誘導され、BMPシグナルががん細胞の生存に重要であることも、明らかになっている。

BMP阻害剤の使用は、新たな治療手段になりえる

BMP-4が治療標的分子となることが期待されたため、同研究グループは、BMPシグナル伝達阻害剤「LDN-193189」の抗腫瘍効果も検証。結果、この化合物はBMP-4のノックダウンと同様に、大腸がん細胞のアポトーシスを誘導した。さらに、ヒト大腸がん細胞を移植したマウスに「LDN-193189」を投与すると、がん細胞の腫瘍形成が抑制された。同研究グループはこれらの検証より、大腸がん細胞で活性化されているBMP-4を介したシグナルは、新規治療標的のひとつであることが示唆されたとする。特に、「LDN-193189」をはじめとしたBMP阻害剤の使用は、新たな治療手段になりえるとしている。

(画像はプレスリリースより)

大腸がんの新たな治療法の創出に向けて - 東京大学

http://www.u-tokyo.ac.jp/

-->