- TOP

- >

- 大阪市大、低酸素性虚血性脳症の自己臍帯血幹細胞治療研究で、第1相試験を終了

新着ニュース30件

2018年2月26日 13:00

安全性検証は終了、いずれも安全性を確認

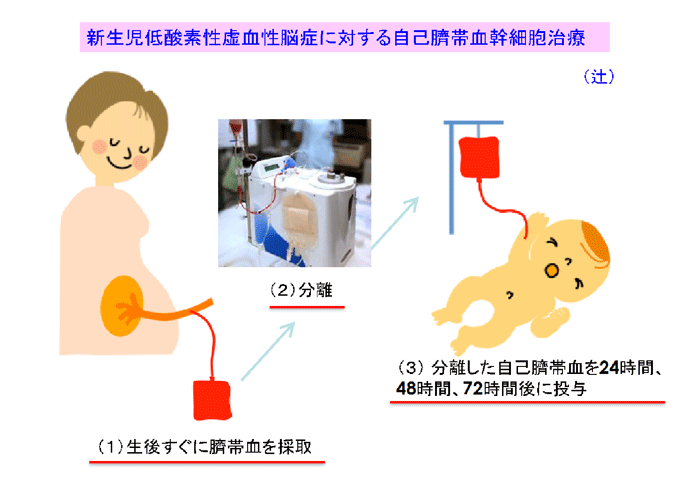

大阪市立大学と国立研究開発法人日本医療研究開発機構は、2018年2月23日、新生児低酸素性虚血性脳症で出生した重症仮死児への自己臍帯血幹細胞治療の研究において、第1相試験が終了したと発表した。この研究は、同学大学院医学研究科発達小児医学分野・新宅治夫教授を代表とするグループが取り組んでいるもの。第1相試験での安全性検証は終了し、いずれも安全性が確認されたという。

重症仮死の主因である低酸素性虚血性脳症

周産期の低酸素性虚血性脳症は、出生時に脳への血流が遮断されることにより、脳神経細胞が低酸素および低血糖に陥ることで引き起こされる脳障害。重症仮死の主因となっており、また脳性まひ・意識障害・けいれんなど様々な症状の原因ともなる。これまで周産期の低酸素性虚血性脳症の治療には、低体温療法が用いられてきた。しかし現状では、治療例の半数に重篤な後遺症が残っている。一旦脳性まひの病態を呈すると、現在の医学において有効な治療法は存在しない。新生児期の段階での治療により、脳性まひを未然に防止することが求められていた。

第2相試験開始のための準備を行う

同研究グループが取り組んでいる自己臍帯血幹細胞治療は、低酸素性虚血性脳症となった新生児に対して、新生児自身の臍帯血より採取した幹細胞を点滴投与するという治療法。脳障害の回復を目的として行われるものであり、自身の臍帯血を用いることで拒絶反応の防止も実現している。同研究は、本年1月10日の独立症例検討委員会にて審査を通過し、2月6日には特定認定再生医療等委員会においても継続可能判定を受けた。同研究グループは今後、第2相試験開始のための準備を行うとしている。

(画像はプレスリリースより)

新生児低酸素性虚血性脳症に対する自己臍帯血幹細胞治療 第1相試験が終了 - 国立研究開発法人日本医療研究開発機構

https://www.amed.go.jp/news/release_20180223.html

-->