- TOP

- >

- 世界初、エボラウイルスの感染メカニズムを解明~北大共同研究グループ

新着ニュース30件

2018年1月24日 16:00

不明だったホスファチジルセリン関与のメカニズム解明へ

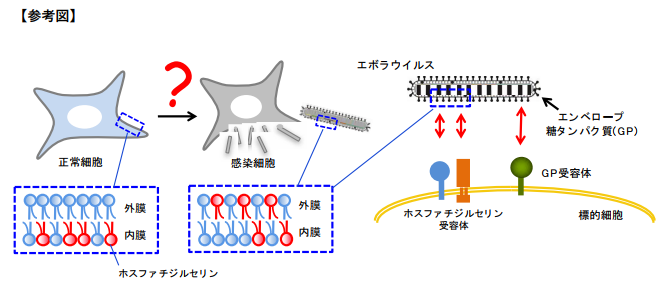

北海道大学は1月22日、同大大学院医学研究院の南保明日香准教授と、東京大学医科学研究所、北海道大学人獣共通感染症リサーチセンターらの共同研究グループが、エボラウイルスの感染のメカニズムを解明したと発表した。同研究グループによると、エボラウイルスは、リン脂質の一種であるホスファチジルセリン分布を変化させて感染するという。これまで、エボラウイルスが細胞に侵入する過程ではウイルス粒子に含まれるホスファチジルセリンが関係していると考えられていたが、その詳しいメカニズムはわかっていなかった。

エボラウイルスはリン脂質をウイルス表面に集めて感染

今回の研究では、培養した細胞にエボラウイルスタンパク質を発現させ、野生型エボラウイルス粒子を模倣しつつも通常の実験施設で扱えるエボラウイルス様粒子を作りだして検証を行った。その結果、ホスファチジルセリンの分布を変化させる細胞由来の酵素(スクランブラーゼ)がウイルス様粒子に取り込まれて活性化し、ホスファチジルセリンをウイルス粒子の表面に集めることを世界で初めて確認。

抗エボラウイルス薬開発へ期待

エボラウイルスは致死率が高く重篤なエボラ出血熱を引き起こす病原体だが、現在までに有効なワクチンや治療薬は開発されていない。ウイルスの侵入プロセスはウイルス感染を阻害する薬剤のターゲットの一つであり、北海道大学では、今回の研究結果が新たなメカニズムで感染を阻害する抗エボラウイルス薬の開発に役立つことが期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

北海道大学 プレスリリース

https://www.hokudai.ac.jp/news/180122pr.pdf

-->