- TOP

- >

- うつ病の客観的診断法開発、新たな治療薬開発にも期待

新着ニュース30件

2016年12月20日 09:00

うつ病に関連する血中代謝物を同定

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構(以下、AMED)は12月17日、うつ病に関連する血中代謝物を同定したことを発表した。うつ病は自殺に至るリスクも少なくない精神疾患の1つで、早期発見、早期介入が重要とされている。

その重症度の評価は精神科への受診、専門家による面接等が一般的だ。

今回、その精神医療現場で重要とされている重症度評価をAMED・障害者対策総合研究開発事業の支援で九州大学、大阪大学、国立精神・神経医療研究センターが共同で客観的診断法開発したとしている。

うつ病の客観的診断が可能に

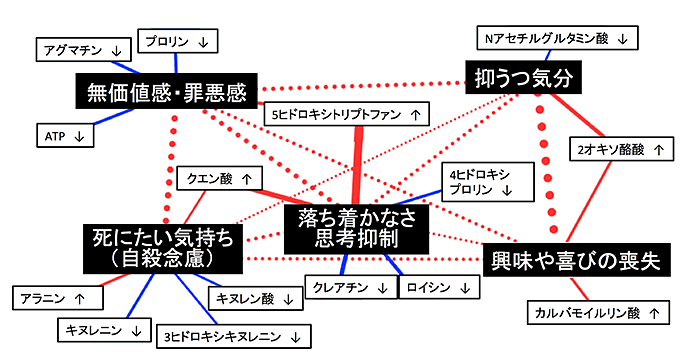

抗うつ症状の患者から採取した血液成分から代謝物を測定するメタボローム解析を行ったところ、うつ病に関連する20種類もの血中代謝物を発見、特にうつ病に関わる代謝物は3-ヒドロキシ酪酸、ベタインを含む5つの代謝物が抑うつ重症度に強く関連しているという。また、うつ病に伴う抑うつ気分や自殺願望など様々な異なる症状には代謝物も異なることを発見したとしている。

さらにこの結果から解析技術である機械学習を用いて代謝物情報から、客観的に予測するアルゴリズムを開発したとしている。

同研究グループは今後、今回の成果が客観的診断を可能にし、代謝動態を調整できる食品や新たな治療薬開発につながるとして期待できるとした。

(画像はプレスリリースより)

国立研究開発法人 日本医療研究開発機構 プレスリリース

http://www.amed.go.jp/news/release_20161217.html

-->