- TOP

- >

- 群馬大、難病指定の脊髄小脳失調症のメカニズムを解明

新着ニュース30件

2016年11月10日 02:00

難病指定の脊髄小脳失調症のメカニズムを解明

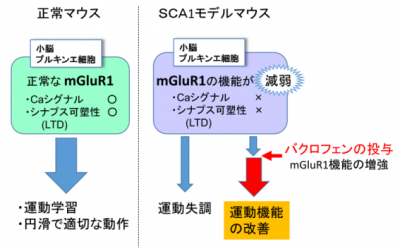

群馬大学は11月7日、脊髄小脳失調症1型(以下、SCA1)の運動失調のメカニズムを解明できたと発表した。運動失調は動作が円滑にできなかったり、ふらついたりする症状だ。脊髄小脳変性症は、2000年に日本で約2万人の患者がいると言われており、根本的な治療方法が確立されていない。

神経変性疾患の1つで、遺伝性とされているのがSCA1である。

SCA1は難病指定されており、具体的なメカニズムについては不明のままだったが、今回、群馬大学大学院医学系研究科脳神経再生医学分野の平井教授らのグループがマウスを使った実験で、小脳の代謝型グルタミン酸受容体タイプ(以下、mGluR1)の働きが減少することで運動失調が生じることを明らかにした。

また、mGluR1を増強すれば運動失調を改善できるのではという発想から進み、バクロフェンという薬剤がmGluR1を介するシグナルを増強する効果があることも判明したという。

新たな治療法、創薬への期待

バクロフェンは筋弛緩薬として既に30年以上前から使用されている薬であることから、SCA1の治療法として臨床試験のハードルは低いとして、比較的早い段階で臨床現場での使用が可能ではないかと期待を寄せている。また、バクロフェン以外にもmGluR1をターゲットとした新たな創薬にもつながるとして期待できるとしている。

(画像はプレスリリースより)

群馬大学 プレスリリース

http://www.gunma-u.ac.jp/

-->