- TOP

- >

- 京大などの研究グループ、新たな C 型肝炎ウイルス感染予防ワクチンの開発

新着ニュース30件

2016年11月6日 18:00

抗ウィルス薬が開発されるも、費用や再感染リスクに課題

京都大学は11月4日、京都大学霊長類研究所 明里宏文教授と国立感染症研究所 加藤孝宣 室長らの研究グループが、有望なHCVワクチンの開発に成功したと発表した。C型肝炎ウイルス(HCV)は、慢性肝炎を引き起こし、肝硬変や肝癌の原因となるウイルスとして知られている。しかし抗ウィルス薬の開発により、近年慢性C型肝炎の治癒率は向上してきた。

しかし、この治療には高額な治療費がかかるという問題があり、加えて再感染のリスクもあるとされる。また、発展途上国での感染拡大の現状から、感染・発症を予防するHCVワクチンの開発が依然として求められている。

有効かつ安全なHCVワクチンの実用化目指す

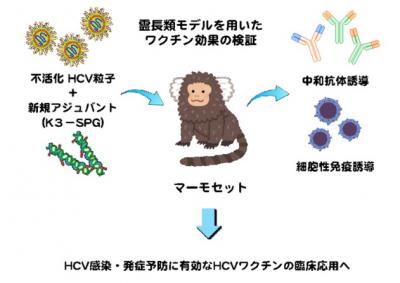

培養細胞によるHCV増殖システムの技術が2005年に報告されると、同研究グループはその技術を応用してHCV粒子を大量に培養し、その不活化HCVワクチンについて検討を進めてきたという。今回の研究で、小型霊長類モデルであるコモンマーモセットに対して、不活化HCV粒子を新規アジュバントK3-SPGとともに接種。その結果初めて、感染阻止に有効な中和抗体と細胞性免疫の両方を効率良く誘導できることを明らかにした。

研究の結果、培養細胞で作製された不活化HCV粒子は、強力な新規アジュバントであるK3-SPGとともに接種することで、有効かつ安全なHCVワクチンとして使用できる可能性を示した。

同研究グループは、今後、不活化HCV粒子の大量合成技術やワクチン接種プロトコルの最適化を通じて、早期のHCVワクチン実用化を目指すとしている。

(画像はプレスリリースより)

京都大学ニュースリリース

http://www.kyoto-u.ac.jp/

-->