- TOP

- >

- 国境なき医師団、多剤耐性結核を対象とする臨床試験を主要医療団体と共に開始

新着ニュース30件

2017年3月13日 05:45

50余年ぶりに開発された新薬を用いて

国境なき医師団(MSF)は、3月8日、多剤耐性結核を対象とする臨床試験に、世界の主要医療団体と共に着手したと発表した。同試験では、日米の製薬会社によって50余年ぶりに開発された2種の結核新薬を用いて実施するもの。MSFが担当する最初の患者の治療が、本年3月より開始されている。

HIVを抜いて最も死亡者の多い感染症

結核は、2016年には世界全体で180万人の命を奪い、今やHIVを抜いて最も死亡者の多い感染症となった。この問題をさらに悪化させているのが、複数の主要な抗菌薬に抵抗力を持つ結核菌の出現だ。こうした型の結核は多剤耐性結核(MDR-TB)と呼ばれ、より深刻なものは超多剤耐性結核(XDR-TB)と呼ばれる。DR-TBは、通常の結核菌と同様に感染するが、治療ははるかに難しい。MDR-TBは、治療期間が最大2年と長い上に、治療により深刻な精神病や回復の望めない聴覚障害など重い副作用を引き起こす場合もある。こういった性質によりMDR-TBとXDR-TBは、ときに「翼のあるエボラ」とも称され、恐れられている。

注射薬を使わず負担の少ない治療を模索

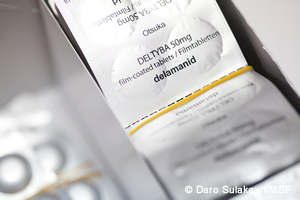

MSFなどが着手した今回の臨床試験では、大塚製薬のデラマニドと米ヤンセンファーマ社のベダキリンが使用される。9ヵ月と大幅に短縮された治療期間で、注射薬を使わず負担の少ない治療を模索するという。MSFは、これら新薬処方の成果が裏付けられ実用化への後押しがあれば、成功率の高い治療を受けられる可能性が劇的に広がるとしている。

(画像はプレスリリースより)

多剤耐性結核 国際保健医療団体が協力し日本製の新薬用いた臨床試験に着手 - 国境なき医師団

http://www.msf.or.jp/news/detail/pressrelease_3406.html

-->