- TOP

- >

- 宇宙で結晶化 歯周病原因菌の生育に関わるDPP11の立体構造を解明

新着ニュース30件

2015年6月18日 00:00

ペプチド分解酵素DPP11

立体構造及び基質認識機構を解明

岩手医科大学薬学部・阪本泰光助教、昭和大学薬学部・田中信忠准教授、長岡技術科学大学工学部・小笠原渉准教授、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(JAXA)・太田和敬主任開発員らの研究グループは、国際宇宙ステーション(ISS)「きぼう」日本実験棟において、歯周病原因菌の生育に重要なペプチド分解酵素DPP11の結晶化を実現し、立体構造を世界で初めて明らかにした。立体構造及び基質認識機構を解明

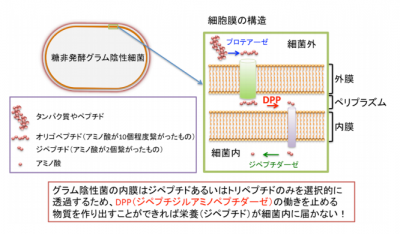

歯周病の原因菌であるPorphyromonas gingivalisは、タンパク質やペプチドを栄養源とする糖非発酵グラム陰性細菌の仲間である。

ファミリーS46ペプチダーゼに属するタンパク質であるDPP11という酵素は歯周病原因菌が作り出すタンパク質やペプチドを分解する。その働きの解明は、糖非発酵グラム陰性細菌に対する薬の開発につながる可能性がある。

糖非発酵グラム陰性細菌である歯周病原因菌や多剤耐性菌の多くの内膜は、アミノ酸単独ではなく、ジペプチドを選択的に透過するため、ペプチド分解酵素であるDPP11やDPP7といった細菌にのみ存在する酵素が、細菌の生育や増殖に不可欠だ。

ISS「きぼう」日本実験棟での結晶化

タンパク質の構造を明らかにするためにX線結晶構造解析を行ったところ、地上で結晶化したDPP11は低分解能だったが、宇宙で結晶化したDPP11は高分解能で、カリウムイオンがアミノ酸に結合していることがわかった。さらに、歯周病原因菌がDPP11を使って、病原菌の外側から取り込んだエネルギー源を吸収する形への変換方法を解明し、歯周病 の治療薬開発につながる重要な知見を得た。

ISS「きぼう」での実験で得られた高分解能のデータは、DPP11のペプチド分解機構と基質認識機構の解明に大きく貢献した。

創薬への展望

研究グループは他の微生物DPPやDPP に結合する化合物等との複合体についても宇宙で結晶化を行い、創薬に向けた取り組みを続けていく予定であり、昨年構造解析に成功したDAP BIIと多剤耐性菌DPP7の立体構造を利用したStructureBased Drug Design(SBDD)による新規抗菌薬の開発を目指している。これまでの抗菌薬と異なる新たな作用機序に基づく歯周病原因菌や多剤耐性菌に対する抗菌薬や、歯周病の症状を改善する治療薬の開発が期待される。

(画像はプレスリリースより)

岩手医科大学 プレスリリース

<a href=" http://www.iwate-med.ac.jp/wp-content/uploads/b664a023aac45f9f666a5ae4f3873ef1.pdf " target="_blank"> http://www.iwate-med.ac.jp/wp-content/uploads.pdf </a>

-->