- TOP

- >

- 単一細胞吸収分光イメージング法の開発 東京理科大学

新着ニュース30件

2015年6月16日 12:00

細胞内の特定の組織や器官を観測も可能に

東京理科大学は2015年6月11日、「無走査型単一細胞吸収分光イメージング法の開発」について発表した。東京理科大学理学部教授、徳永英司の研究グループは、細胞を生きたまま細胞内の組織や器官を区別し、瞬時にイメージングする技術の開発に成功した。クラミドモナスやユーグレナなどの微細藻類は光合成による高いクリーンエネルギーとしての生産性と食の生産性が現在注目されているが、大量培養技術開発のための微細藻類の解明が必要である。単一細胞吸収分光イメージング法の開発は、微細藻類の解明や細胞のがん化メカニズムの解明に貢献すると期待される。

単一細胞吸収分光法の確立

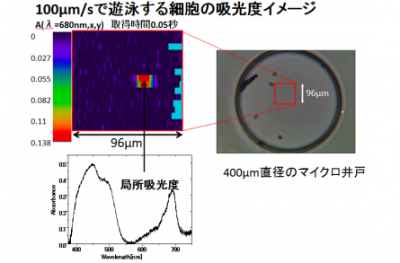

研究グループは細胞吸収分光イメージを一度に2次元CCD検出器にmappingする手法を開発、取得時間 0.05 秒の無走査吸収分光イメージング法を実現した。この方法により、大きさ約8μmの単細胞緑藻クラミドモナスの細胞内吸収スペクトル分布測定、クロロフィル吸収の背景の中にある約1μmの細胞内小器官である眼点の吸収スペクトル直接測定、培養槽内でべん毛運動により100μm/sで遊泳中の緑藻細胞1匹の吸光度測定などを実現した。

研究グループは開発した単一細胞吸収分光法により、初めて細胞懸濁液と細胞の吸光度を関係づける式を確立し、単一細胞吸収から細胞懸濁液の吸光度を定量的に予測して再現することを可能にした。

今後の展望

現状では、観測スペクトル領域は380~750nmの主に可視光領域に限定され、葉緑体を持つ植物細胞に適しており、現波長領域では、透明な動物細胞に対する利用は難しい。しかし、可視吸収できるチトクロームを保持するミトコンドリアが、最大2-3μmの長さであることにより、ミトコンドリアを可視化することはすぐにでも検討可能である。

また、動物細胞のミトコンドリア以外の部分にも適用できるように紫外領域への拡張を検討している。紫外領域に拡張できれば、がん細胞の紫外吸収イメージングによる識別や吸収スペクトルから電子状態の変化を知ることで、がん化のメカニズム解明への応用が期待できる。

(画像はプレスリリースより)

東京理科大学 プレスリリース

http://www.tus.ac.jp/today/20150611001.pdf

-->