- TOP

- >

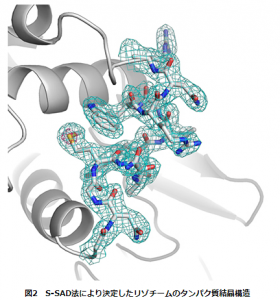

- 硫黄原子を利用したタンパク質の結晶構造決定に成功!

新着ニュース30件

2015年12月3日 23:00

タンパク質の未知な立体構造の解析が可能に

理化学研究所・菅原道泰特別研究員、岩田想グループディレクター、矢橋牧名グループディレクターと東京大学・中根崇智研究員、大阪大学・鈴木守准教授、高輝度光科学研究センター・登野健介チームリーダーらの共同研究グループは、SACLAのX線レーザーを用いたSFXによってタンパク質が持つ硫黄原子を利用した結晶構造の決定に成功した。背景

一般にX線結晶構造解析では、類似構造のタンパク質モデルを用いるが、類似構造が存在しないタンパク質の場合は、重原子を結合させたタンパク質の結晶を用いて構造決定を行う。近年では、重原子化の手間を除くため、重原子の代わりにタンパク質に含まれるアミノ酸の「硫黄原子を利用した単波長異常分散法(S-SAD法)」が用いられている。しかし、SPring-8のような大型放射光施設のX線を利用しても、試料が微小しか得られない場合や、放射線損傷の懸念により、S-SAD法による構造決定は困難だった。

研究成果

「SACLA」は理研と高輝度光科学研究センターが共同で建設した日本初のX線自由電子レーザー施設である。「SACLA」のX線レーザーを用いた「連続フェムト秒結晶構造解析(SFX)」と呼ばれる手法により、タンパク質が持つ硫黄原子を利用した結晶構造の決定に成功した。共同研究グループは、SFXにおけるサンプル供給手法として、微量の試料で様々なタンパク質の回折実験が行える「グリースマトリックス法」を用い、リゾチームタンパク質の硫黄原子を利用した構造決定に成功。SACLAのX線レーザーとグリースマトリックス法の使用により、S-SAD法での構造決定が可能であることを示した。

今回の成果より、結晶サイズ、放射線損傷の問題からこれまで構造決定が困難であったタンパク質でも、SACLAを利用したS-SAD法により構造決定が可能になった。また、創薬ターゲットとなる様々なタンパク質の構造解析への適用が期待できる。

(画像はプレスリリースより)

理化学研究所 プレスリリース

<a href=" http://www.riken.jp/pr/press/2015/20151130_2/ " target="_blank"> http://www.riken.jp/pr/press/2015/20151130_2/ </a>

-->