- TOP

- >

- 九州大学 抗てんかん薬の胎生期曝露の影響と改善方法を解明

新着ニュース30件

2015年11月25日 06:00

胎生期曝露の影響

九州大学の研究グループは、2015年11月20日、東北大学、星薬科大学、国立医薬品食品衛生研究所との共同研究で、胎生期の薬剤曝露が海馬に及ぼす長期的な影響とその改善法を解明したと発表した。てんかんは、神経細胞(ニューロン)の過剰興奮により痙攣などを繰り返し発症する慢性神経疾患である。

妊婦がてんかんを合併した場合、抗てんかん薬の継続投与で発作を予防する治療を原則として行う。その一方で、この投与が子供の脳に与える影響はまだ明らかにされていない。

抗てんかん薬の一つ、バルプロ酸(Valproic acid:VPA)は、てんかん合併妊婦の約20%に処方されているが、他の抗てんかん薬と比べると、出生した子供の認知機能が低下するとの報告があり、原因の解明が待たれていた。

改善方法を解明

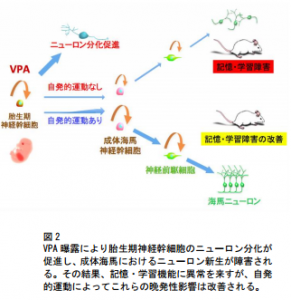

研究グループは、ニューロン新生の障害が認知機能の低下に関連することから、海馬のニューロン新生の異常に着目。マウスの研究で、VPA曝露による胎仔期の神経幹細胞の枯渇とそれに連なるニューロン新生への障害、学習・記憶機能の異常をつきとめた。さらに、ニューロン新生を亢進させる作用を持つ自発的な運動が学習・記憶機能の改善に効果があることも明らかにした。

ヒトに応用するには、運動療法の強度や期間などに検討の余地がある。今後は、神経幹細胞への晩発性影響のメカニズムを明らかにし、自発的運動と併用できる他の改善方法を開発する必要があるという。

(画像はプレスリリースより)

九州大学 プレスリリース

http://www.kyushu-u.ac.jp/pressrelease/2015/2015_11_20.pdf

-->