- TOP

- >

- ビタミンAを貯蔵する肝星細胞 肝臓の炎症を制御 京都大学

新着ニュース30件

2015年10月20日 13:00

肝炎、肝硬変、肝癌の予防や治療法開発に期待

京都大学医学研究科・藤田伴子特定准教授、成宮周特定教授らの研究グループは、肝臓の肝星細胞に発現する分子が、肝炎で観察される炎症性免疫反応に関与することを発見した。背景

アルコール性肝炎、脂肪性肝炎、肝炎ウィルスによる肝炎などの肝臓疾患は、肝硬変や肝癌に移行する。また、急性肝炎から劇症肝炎を発症すると高確率で死に至る。これらのことから、肝炎に対する根本的な治療法の開発が待たれている。肝星細胞は肝臓構成の細胞のうち約5%を占め、ビタミンAを貯蔵する役割が知られている。肝臓の受傷時に活性化して補修を行うが、一方で過ぎた活性化が肝硬変発症に関与することも明らかとなっている。

肝星細胞の肝臓における炎症反応への関与に注目が集まっているが、その直接的な証拠についてははっきりしていない。

研究成果

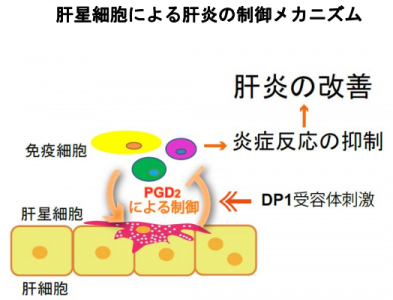

研究グループは、急性肝炎を発症させたマウスに、肝星細胞に発現するプロスタグランジンD2受容体の一つであるDP1を刺激する物質を投与し、その結果肝炎が劇的に改善した。それに対してDP1を持たない遺伝子改変マウスで同様の実験を行った結果、肝炎が重症化した。このことから、肝星細胞が肝臓局所における炎症反応を直接的に制御していることが示された。肝血流の改善や、リンパ球の肝臓組織への浸潤及び肝細胞による活性酸素産生の減少が、DP1 受容体刺激による肝炎抑制のメカニズムと考えられている。

以上の研究成果より、肝星細胞が肝炎において「炎症反応の調節」というこれまで知られていなかった役割を有することが明らかになり、新たな治療標的としての可能性が示された。

(画像はプレスリリースより)

京都大学 研究成果

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/

-->