- TOP

- >

- 神経ペプチド受容体を介した新たな制御メカニズム 解明

新着ニュース30件

2015年10月13日 23:00

呼吸器疾患に対する新規治療薬開発に期待

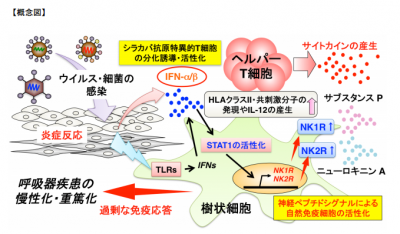

北海道大学遺伝子病制御研究所を中心とした研究グループは、難治性喘息などの呼吸器疾患に対する新規治療薬・治療法開発につながる、神経ペプチドの受容体を介した、ヒト樹状細胞の新たな活性化メカニズムの解明を発表した。また、神経ペプチドシグナルの調節により、シラカバ花粉に特異的な免疫応答の制御も可能であることがわかった。

背景

一般的に、喘息疾患に対しては抗アレルギー薬やステロイドの投与が行われているが、人によって治療に抵抗性を示したり、ウイルスなどの感染によって慢性化・重篤化したりすることもある。そのため、それぞれの病気の状態や進行に応じた適切な治療が大切だが、難治性の呼吸器疾患に対する治療法は十分に確立されておらず、メカニズムの解明と新しい医薬・治療法の開発が望まれている。

研究成果

今回の研究で、ウイルス・細菌感染を模した刺激後、STAT1の活性化を介してヒト樹状細胞に神経ペプチド(サブスタンスP・ニューロキニンA)の受容体(NK1R・NK2R)が発現誘導されること、神経ペプチドシグナルにより樹状細胞の抗原提示能が制御されることがわかった。また、シラカバ花粉の抗原に特異的に反応するヘルパーT細胞が分化・誘導し、抗原刺激によるTh1型及びTh2型サイトカイン産生が、NK1RやNK2Rに対する拮抗阻害薬の添加によって抑制されることも確認した。

さらに、喘息・過敏性肺臓炎の患者の肺組織に浸潤している細胞において、NK1R・NK2Rが発現していることを新たに発見した。

この研究成果により、樹状細胞における神経ペプチドのシグナル伝達経路を遮断することで過剰な免疫応答を抑制し、喘息患者の病態改善や慢性化・重篤化の予防が可能と考えられ、今後、新しい難治性炎症性疾患の治療法開発に対する応用も期待される。

(画像はプレスリリースより)

北海道大学 プレスリリース

http://www.hokudai.ac.jp/news/151007_igm_pr.pdf

-->