- TOP

- >

- 肺がん患者の予後に関与する遺伝子型の発見 広島大学

新着ニュース30件

2015年9月12日 03:00

検診や治療法開発への応用に期待

広島大学原爆放射線医科学研究所・谷本圭司助教らの研究グループは、埼玉医科大学・江口英孝准教授らとともに、肺がんにおいて発現量が高いと予後不良となる、EPAS1遺伝子の働きに影響を及ぼす遺伝子塩基配列の相違を見いだし、実験的にその機構を明らかにした。肺がん治療の現状

肺がんは日本人のがんによる死亡原因のトップとなっており、有効な診断法や治療法の開発が急がれている。近年、新しい分子標的薬が開発され、その予後は劇的に改善されてきた。また、CTやPET検査などの普及は、早期がんの発見による予後の改善に大きく貢献している。しかし、分子標的薬の有効症例は限定され、その高い治療費、CTやPET検査の設備数やコストなど、解決すべき問題が多く存在する。リスクの高い個人を同定し、精密な検査を行うことにより早期発見につなげることや、より対象の広い治療薬を開発することが重要である。

研究成果と今後への期待

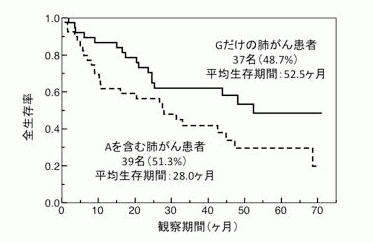

谷本圭司助教らの研究グループは、肺がんにおいてその発現量が高いと予後不良となることが報告されているEPAS1遺伝子に関して、一塩基配列の相違が遺伝子発現量に影響を及ぼす可能性が高い遺伝子部位をデータベース解析から見いだした。EPAS1遺伝子部位にはAP1という炎症などの影響で活性化する転写因子が結合する可能性が示唆されていたが、実際にがん細胞を用いて確認したところ、同部位の塩基配列にAが含まれる場合はAP1により遺伝子発現量が3倍以上に増えるが、Gを含む場合はほとんど増えないことが明らかとなった。

また、EPAS1遺伝子部位の塩基配列にAを含んでいる肺がん患者は、Gだけを持つ患者より全生存期間が明らかに短く、予後が悪くなるリスクが2倍以上だった。

今回の研究成果は、肺がん患者の予後を血液検査により事前に予測し、検診や治療法の選択基準を確立すること、予後不良に導くEPAS1遺伝子の働きを抑制する治療法開発に役立つことが期待される。

(画像はプレスリリースより)

広島大学 プレスリリース

http://www.hiroshima-u.ac.jp/top/koho_press

-->