- TOP

- >

- 甲状腺ホルモンによる血管修復のメカニズムを解明

新着ニュース30件

2015年8月30日 22:00

動脈硬化の予防・治療法の開発につながる可能性

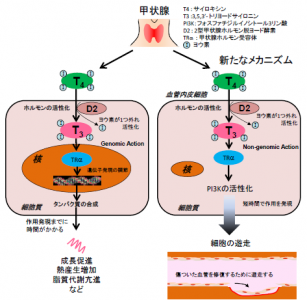

群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学の青木智之助教、村上正巳教授らの研究グループは、甲状腺から分泌されたサイロキシン(T4)が血管内皮細胞内で、甲状腺ホルモン脱ヨード酵素2型(D2)により3,5,3’-トリヨードサイロニン(T3)に変換され、遺伝子発現調節を介さずに血管内皮細胞の遊走を促進するという新たな作用メカニズムを明らかにした。甲状腺機能低下症の治療には一般にT4製剤が用いられる。しかし、ホルモンの生理活性という点ではT4に比べてT3の方がはるかに強く、T4は標的臓器で活性型のT3に変換され、甲状腺ホルモン受容体(TR)を介して遺伝子発現を調節することでその機能を発揮すると考えられてきた。

研究内容

今回の研究ではまず、血管内皮細胞に甲状腺ホルモンを数分間という短時間作用させた。その結果、活性型ホルモンであるT3と非活性型ホルモンであるT4の両方がホスファチジルイノシトール3キナーゼ(PI3K)/Akt の細胞内シグナル伝達系を速やかに活性化することがわかった。また、研究グループは培養血管内皮細胞に様々な甲状腺ホルモンを作用させることで、どの程度細胞が遊走するかを測定した。その結果、T4がD2により活性型のT3に変換され、細胞質のTRに結合して遺伝子発現調節を介さずにPI3Kを活性化することで血管内皮細胞の遊走を促進する可能性を示した。

以上の結果から、甲状腺ホルモンは遺伝子発現調節を介さずに血管内皮細胞に作用し、細胞の遊走を促し動脈硬化の進展を抑制する働きがあること、そのためには甲状腺から主として分泌されるT4は、血管内皮細胞内でD2によってT3に変換される必要があることが明らかとなった。

今後への期待

今後、血管内皮細胞におけるD2による甲状腺ホルモン活性化の調節や甲状腺ホルモン作用をターゲットとした、動脈硬化症の新しい治療薬の開発につながる可能性が期待される。(画像はプレスリリースより)

群馬大学 プレスリリース

http://www.gunma-u.ac.jp/wp-content/uploads/2015/08/

-->