- TOP

- >

- 通常の治療薬が効かない統合失調症患者を救う

新着ニュース30件

2016年2月16日 22:00

クロザピンがもつ副作用のリスク遺伝子 同定

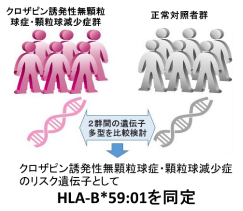

2016年1月26日、藤田保健衛生大学・岩田仲生教授、大阪大学大学院・橋本亮太准教授、理化学研究所・莚田泰誠グループディレクターらは、全ゲノム関連解析を通じ、統合失調症の治療薬の一つであるクロザピンの致死的な副作用、クロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症のリスク遺伝子同定を発表した。背景

統合失調症は、思春期以後に発症し、幻覚・妄想、意欲の減退などの様々な症状、さらには認知機能障害などを特徴とする疾患である。国内での患者は約75万人、その中の約15~25万人が、統合失調症の治療薬である抗精神病薬で治療を行っても改善が認められない、治療抵抗性統合失調症であると推定されている。クロザピンは、抗精神病薬でも改善が認められない治療抵抗性統合失調症に対する唯一有効な薬剤だが、致死的なリスクのあるクロザピン誘発性無顆粒球症が副作用として1%程度認められる。発症メカニズムは不明で、無顆粒球症のリスクに関わる遺伝子の同定が望まれていた。

研究成果

研究グループはHLA-A,C,B,DRB1遺伝子の型一つ一つについて検証したところ、自己と非自己の認識や免疫応答の誘導に関与するHLA-B遺伝子の型の一つであるHLA-B*59:01という型が日本人において、クロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症に関連していることが分かった。この型を持っていると、持っていない人と比べてクロザピン誘発性無顆粒球症・顆粒球減少症発症の危険性は約10倍になる。

今後、今回の研究結果により、臨床研究などの科学的根拠を蓄積することにより、HLA-B*59:01が発症予測のマーカーとして臨床に応用できる可能性がある。また、HLA-B*59:01の機能解析を行うことで、クロザピン誘発性無顆粒球症の病態生理の解明、新たな薬剤の開発に役立つことが期待される。

(画像はプレスリリースより)

藤田保健衛生大学 プレスリリース

http://www.fujita-hu.ac.jp/info/2_56ba8f01b1574/

-->