- TOP

- >

- 風邪対策のウソ・ホント 「ご当地あるある療法」の効果を医師&漢方医が検証

新着ニュース30件

2013年10月19日 13:00

750名を対象に【民間療法】の調査を実施

ようやく猛暑も一段落がついた様子のこの頃。それでも突然に訪れる寒さや暑さで、体調を崩しやすくしてしまうのもこの季節だ。また、これから冬にかけて寒くなるたびに「風邪」というキーワードを多く耳にする機会も増えるだろう。そんな「風邪」について、日本全国15地域の男女750名(各地域の20代~40代と50代以上のそれぞれ25名ずつ計50名)を対象に、トレンド総会(東京都渋谷区)が調査を実施。

テーマは風邪における「民間療法」となっている。

また、調査のうち注目度の高い民間療法について、医師でジャーナリストの森田 豊氏と、漢方医の尾崎 正時氏がその解説と検証にあたった。

風邪に「生姜湯」「卵酒」が多数 独特な地域色も

まず、今回の調査対象となった750名が、「風邪を引いた時によく行う、こだわりの対処方法」について自由に回答。その結果、回答を得た対処法には、

「首筋にタオルを巻き、布団にグルグル包まって寝る。(長野県・女性27歳)」

「たくさん水を飲んで、水分を摂った後、スチームサウナに入って汗をかく。(富山県・男性50歳)」

「毛布を頭からかぶり、水分を摂って汗をかいて、熱を下げる。(愛知県・男性51歳)」

「漢方薬を飲んで熱い風呂に入り、布団にくるまっていると、汗が出て熱が下がった。(島根県・男性63歳)」

(トレンド総研・アンケート結果より引用)「たくさん水を飲んで、水分を摂った後、スチームサウナに入って汗をかく。(富山県・男性50歳)」

「毛布を頭からかぶり、水分を摂って汗をかいて、熱を下げる。(愛知県・男性51歳)」

「漢方薬を飲んで熱い風呂に入り、布団にくるまっていると、汗が出て熱が下がった。(島根県・男性63歳)」

上記のように「身体を温める」対処法のほか、生姜湯や卵酒、にんにく、リンゴ、カレーライスやアイスクリームといったような「ある特定の食品・料理を摂取する」という2つの方法が多く見られる結果に。

また、その他の回答には“先祖伝来の知恵”と呼べるような対策から、いくらか乱暴な自己流対策まで多様にあげられ、「風邪」に対する民間治療法がいかにして「治療」となり得るのか、とても興味深い結果となった。

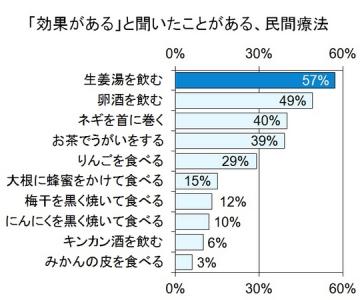

次に、いくつか用意された選択肢の中から「『効果がある』と聞いたことがある、民間療法」について複数選択で回答。

その結果、最も多くの支持を得たのが「生姜湯を飲む」で、その後に「卵酒を飲む」、「首にネギを巻く」、「お茶でうがいをする」と続いた。そのことからも民間療法に対し、ある一定の信頼をおいている様子が明らかとなった。(画像はニュースリリースより)

さらに同社のアンケートでは、

北海道地方では、「ネギを首に巻く」(60%・全国平均比1.52倍)、「大根に蜂蜜をかけて食べる」(32%・全国平均比2.11倍)、北東北地方の「にんにくを黒く焼いて食べる」(20%・全国平均比1.67倍)、四国地方の「生姜湯を飲む」(70%・全国平均比1.24倍)、「キンカン酒を飲む」(20%・全国平均比2.11倍)

(トレンド総研・アンケート結果より引用)上記のように各地域の特産物を利用した民間療法に対して、その地域の支持率が高く集まるという郷土色も見られ、地域伝来の特徴が多岐にわたって窺える結果となった。

医師が語る民間療法の「効果」と「期待」

これらアンケートの結果を受け、同社の取材を受けた森田 豊氏によると、食用として、ネギやにんにく、または生姜などを摂取し、それらに含まれるアリシンや硫化アリルを得ることは、発汗をうながす代謝作用や疲労回復、または殺菌作用や免疫機能の向上などにつながるため、「風邪」対策における一定の効果に期待が持てるという。また、直接的な効果は望めないが、「お茶」を飲むことについても、細胞へのウィルス侵入を防ぐ「予防」には期待できると付け加えた。ただし多くの食物について、個人差や外的な要因による影響も無視することはできず、たとえ「風邪」に対して有効な成分を含む食物であっても、必要な摂取量をとらなくては効果を望むことはできないうえ、医療的な効果を検証するには、二重盲検試験(ダブルブラインドテスト)を経て、可能な限り「思い込みの効果」(プラセボ効果や観察者バイアス)をふるい落とす必要があり、すべての民間療法に対し、その効果を統計学的に示すことは不可能であるとした。

漢方医が語る「代謝向上」と「発汗療法」

森田氏の取材で、期待が持てるとされた食物の生姜などは漢方で処方されることも多く、食物のもつ代謝向上と滋養強壮のチカラが、漢方医学と深く関わることは疑う余地もない。漢方医・尾崎 正時氏への取材によると、体温の上昇を促すことで、ウィルスの不活性化機能を高める「発汗療法」と、生姜などを摂取することで「身体を温める」という2つの行為は、ともに通じあっているという。中でも、交感神経を刺激することで急激に熱産生を増やし体温を上昇させる麻黄(マオウ・乾燥させたマオウ科植物の茎)や、同じように体温上昇の効果を持つ桂皮(ケイヒ・クスノキ科の植物、シナモン)、身体の内部からじっくりと体温をあげる乾姜(カンキョウ・加熱後に乾燥させた生姜)や附子(ブシ・乾燥させたトリカブトの子根)なども有効で、特に悪寒を伴う日本の「冬風邪」には充分な効果が期待できるとした。

さらに尾崎氏は、【体温を上昇させることで、ウィルスを不活性化し、さらにウィルスが不活性化した後、不要になった体温を汗によって身体の外へ発散させる】という一連の発汗療法メカニズムに、「生姜湯」や「卵酒」あるいは、「麻黄」などの生薬を用いて体温上昇の手助けを加えることは、「風邪」に対する対策として、極めて有効になると語った。

「寒気がしてブルブルと震えるのは、激しく筋肉を動かすことで体内に熱をつくり、身体を温めるため」という尾崎氏の解説からもわかるように、人間の持つ驚異の自己治癒能力と、充分な製薬のない時代を逞しく生き抜いてきた先人の知恵が、「民間療法」というあまりにも個人的な「治療」を生んだと言えそうだ。

【トレンド総研】

http://www.trendsoken.com/

-->