- TOP

- >

- 京大ら、治療薬開発のカギとなるIL-18複合体立体構造を解明

新着ニュース30件

2014年12月19日 18:00

免疫・神経難治疾患の治療薬開発にむけ前進

2014年12月16日、京都大学は、同大学理学研究科教授の杤尾豪人氏、工学研究科教授の白川昌宏氏らが岐阜大学と共同で行ってきた研究により、免疫・神経難治疾患の治療薬開発を促進するインターロイキン18複合体立体構造を、世界に先駆けて解明したことを明らかにした。この成果は2014年12月15日付けの「Nature Communications」で公開されるとのこと。

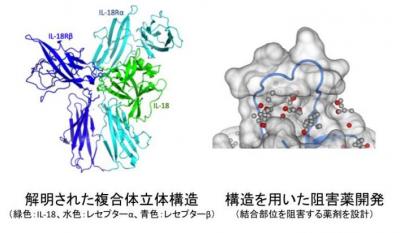

今回発見されたのはインターロイキン18(IL-18)が受容体(レセプター)に結合した複合体の立体構造だ。IL-18が受容体によってどのように認識されているのかを原子分解能で解明できたことにより、今後、過剰なIL-18の働きを抑制し、関連疾患を治療する薬剤の開発が期待される。

阻害薬剤開発が期待されるIL-18

関節リウマチをはじめとする免疫疾患や神経難病などは、必要以上のIL-18が産生されてしまうことでその発症・増悪が引き起こされてしまう。インターロイキン活性化に対する薬剤としては抗体など様々な生物製剤がすでに臨床応用されてはいるが、細胞膜の中や核にまで入り込むことができる低分子薬剤の開発はまだ十分でない。

特にIL-18とレセプター2種類の3者複合体構造およびその活性化メカニズムは、薬剤開発の重要な基礎となるにもかかわらず、技術的な困難さからこれまでその詳細が未解明であった。

(画像は国立大学法人岐阜大学 国立大学法人京都大学 研究成果発表ページより)

免疫・神経難治疾患の治療薬開発を促進するインターロイキン18複合体立体構造を解明

http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/research/research_results/

-->